Revue La Guerre Sociale 1978

« Ras le viol », « Terre des hommes, viol de nuit », « La drague, c’est le viol » . . . Les slogans féministes prennent le relais des gros titres de la presse à sensation. Un nouveau cheval de bataille a succédé à l’avortement. Inscriptions murales, manifestations, batailles judiciaires, débats, procès et ripostes sauvages se développent.

Les féministes mènent la danse, mais elles ne sont pas seules1. Les gauchistes suivent. Comment pourraient-ils ne pas réagir à une forme particulièrement odieuse d’oppression, eux qui sont spécialisés dans la dénonciation tous azimuts de l’oppression ? Et vive la lutte des femmes, à côté de celle des ouvriers, des jeunes apprentis, des peuples en lutte, des chasseurs et des canards sauvages ! Certes, il ne leur est pas forcément facile de tout articuler, de ne pas constater des contradictions, mais ne s’agit-il pas précisément de se présenter, non seulement en ramasse-tout, mais aussi en nécessaires unificateurs ?

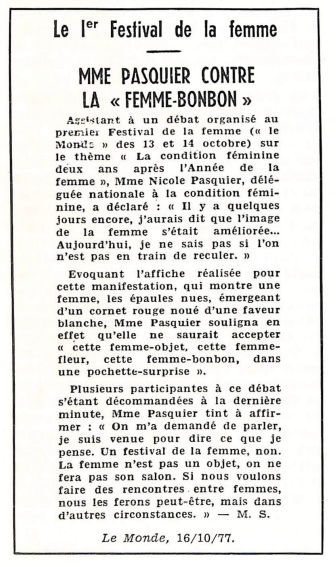

Les mass-média ne sont pas indifférentes. Elles se démarquent sagement des “excès” mais ne manquent pas de rompre la banalité de leurs informations en se faisant l’écho du “combat” féministe.

À la télévision, à la radio, dans la presse syndicale, l’on discute pour savoir si le viol est le fait d’individus « tristement ordinaires » ou au contraire de malades mentaux. Produit-il, oui ou non, d’irrémédiables traumatismes ? Des violées, jeunes filles et grand-mères, témoignent, et même d’anciens violeurs. . .

La presse féminine traditionnelle n’est évidemment pas à la traîne. Elle change, puisque les femmes changent. C’est son intérêt si elle ne veut pas voir lui échapper une partie notable de sa clientèle. Déjà, en Allemagne, le magazine carrément féministe et non pas seulement féminin « Emma » se taille un succès sur le marché. « Marie-Claire », en France, se contente d’un supplément féministe.

Faire palpiter des lectrices qui ne se contentent plus du courrier du coeur ou de l’art du tricot : « Comment dire non à un violeur et survivre ? » « . . . Donc vous êtes là, dans les buissons, toujours debout mais titubant, les mains de l’homme s’accrochant à vous. L’effet de choc se dissipe un peu. Vous réalisez qu’il s’agit d’une tentative de viol et que c’est vous la victime. Ce qu’il vous faut alors, c’est gagner du temps pour réfléchir et sans qu’il vous frappe. Comment ? » (Cosmopolitan). Initiez-vous aux sports de combat,au yoga, à l’action psychologique ; c’est bon pour la ligne, pour la forme, et puis on ne sait jamais. . .

Le viol existe, et il augmente, comme augmente en général la délinquance. De multiples facteurs contribuent à multiplier et à banaliser le viol, à en faire pour certains un acte presque normal, une revanche ou une compensation facile et où finalement il n’y a pas grand risque. Effectivement, la majeure partie des violeurs ne se font pas prendre. Les victimes souvent ne portent même pas plainte. Honte, peur, sentiment d’inutilité, volonté de ne pas faire punir un

proche ? De la bande de loubards qui “profitent” d’une “copine” et passent à quinze dessus à ces “joyeux drilles” du week-end qui séquestrent et s’amusent avec une débile mentale, sans oublier l’horreur des viols et meurtres d’enfants, de femmes ou de couples, on peut accumuler les histoires sordides, tragiques, parfois tragi-comiques.

Et pourtant, il est difficile de ne pas être gêné par le combat mené contre le viol, par le ton et les moyens employés. Cette gêne doit d’ailleurs être ressentie de l’intérieur : certaines féministes précisent qu’elles n’en veulent pas aux hommes, que les violeurs sont d’abord des victimes de la société, qu’elles ne misent pas sur la répression et n’utilisent les tribunaux qu’à des fins publicitaires, pour briser le silence.

Toutes les féministes ne manifestent pas une telle compréhension. Certaines réclament un renforcement des peines. À Rome, des manifestantes se déchaînent dans une hystérie anti-mâle à propos du procès des agresseurs de Maria : une bande de loubards. Aux U.S.A., dans le Wisconsin, les féministes, à côté d’institutions peu suspectes d’extrémisme, s’acharnent sur un juge. Son crime ? Il a refusé de condamner à une peine de prison, et simplement mis sous surveillance pour un an, un garçon de quinze ans qui avait violé dans une école une fille de seize ans, qualifiant sa réaction de normale, vu la tenue sexy de la victime et le climat général d’érotisation.

Le viol serait partout. La drague, c’est le viol. Le matage, c’est le viol. L’homme serait par nature violeur et la femme son éternelle et innocente victime.

Des féministes extrémistes proclament que la pénétration est un acte de domination, une humiliation à refuser. Certaines en arrivent à dire que la violence et l’exploitation n’existent que du fait des mâles, et que c’est donc cette fraction de l’humanité qu’il s’agit de neutraliser ou d’éliminer par l’avènement d’un monde de femmes qui, grâce aux progrès de la biologie, se reproduiraient sans hommes.

Quoi qu’il en soit du délire que peut atteindre le féminisme et des prouesses de la biologie, il est exact que c’est se compliquer la tâche que de prétendre décourager les violeurs sans faire appel à la répression policière et judiciaire. Quand on ne comprend pas ou que l’on ne veut pas comprendre les conditions qui suscitent le viol, le fait qu’il manifeste – même sous une forme barbare – un besoin fondamental, le fait qu’il réponde aussi à une certaine attitude féminine générale, il n’y a, si on est conséquent, qu’à s’en remettre à la répression, refouler le problème.

Les violeurs sont-ils ces mâles conquérants qui pourchassent les femelles à travers nos villes, ces tarzans modernes qui se balancent de balcon en balcon, la main à la pine et la fleur à la bouche ? Les statistiques les plus sérieuses répondent que non. Immigré ou père de famille bien de chez nous, le violeur type n’est pas de ce genre-là. Il est difficile d’en faire l’expression du phallocratisme triomphant : ce mirage qui exaspère les féministes.

Fondamentalement, le viol est la triste revanche d’une victime, l’exploit du pauvre. Il n’est pas le fait de la richesse bourgeoise ou de l’arrogance phallocratique, mais leur sous-produit. Si seulement l’on pouvait prouver que le viol est d’abord le fait des privilégiés avides de chair prolétarienne, comme il serait plus facile d’articuler la juste lutte des femmes et la vieille lutte des classes. . . Mais il n’y a pas tous les jours un notaire Leroy à se mettre sous la dent, et même la démagogie maoïste a ses limites !

Nous nous heurtons aux défenseurs de l’ordre, mais aussi, sans cesse et partout, et de façon bien plus quotidienne, les uns aux autres. C’est là la réalité du capital. Le problème n’est pas de se laisser faire, mais il n’est pas non plus de construire des racismes sur toutes les oppositions réelles qui peuvent naître, de dramatiser, de créer un climat de psychose, de se crisper, et ainsi d’en être doublement victime. Sourdes tensions que la guerre sociale réelle disperse.

Les attitudes militantes masquent une incapacité à transformer son propre quotidien et ne font même qu’aggraver la misère de ceux qui y adhèrent. Les convictions féministes peuvent coexister avec la misère la plus courante. Acceptation de la plus plate soumission et revanche au niveau imaginaire et idéologique. Ou justification d’attitudes crispées et agressives qui contribuent au malheur dont elles se nourrissent et qu’elles prétendent combattre. Le quotidien a d’autant plus besoin de se parer d’explications et de rationalisations idéologiques que son sens ne jaillit plus de lui-même.

Le défaut du féminisme n’est pas d’inciter les femmes à la colère et à la révolte, et de partir en guerre contre les comportements masculins. On ne prend pas pour cible le capital ou la crise des rapports humains en général, sous peine de sombrer dans l’idéologie, mais les obstacles et les gens concrets auxquels on se heurte, auxquels le capital fait que l’on se heurte. Que les femmes s’en prennent aux hommes qui les oppriment, les exploitent, les empêchent de vivre, les réduisent à des objets sexuels ou à des bonniches. . . Et que les hommes en fassent autant, qu’ils arrêtent avec ces hypocrites sentiments d’indulgence ou cette ironie complaisante masquant une dépendance névrotique, pour avoir des exigences d’êtres humains à l’égard d’autres êtres humains. On ne peut aimer ce que l’on méprise et que l’on utilise.

Nouvelle version du mythe d’Adam et Eve, de la tentation et du péché originel, l’imbécilité c’est de vouloir d’une manière absolue que ce soit “la faute aux hommes”. On leur attribue ainsi à la fois une perversion et une puissance fantastiques, cachant la nature d’un système dont le développement échappe aux hommes comme aux femmes, même s’il joue de leurs différences biologiques.

Le féminisme est d’ailleurs incapable de comprendre le lien entre les capacités et les besoins biologiques et différenciés des gens et leur fonction au sein de la société. Il ne peut nier que les différences biologiques ou en faire le principe d’explication absolu, quitte à mélanger les deux versions : « Tout va mal à cause des hommes qui ne sont ni pires, ni meilleurs que les femmes, et d’ailleurs les deux sexes ont de semblables capacités, mais les hommes abusent des leurs. »

Nature du viol et du féminisme

Le viol a parfois trouvé des défenseurs. Selon le “féministe” Fourier, traitant d’un individu condamné pour avoir assailli plusieurs vieilles dames, le viol serait un moyen de la nature pour réaliser des unions impossibles autrement.

La forme que peut prendre le besoin n’est pas moins à rejeter dans sa barbarie que la société qui lui refuse les possibilités de son assouvissement. Le viol est une expression de la sexualité, mais il faudrait encore que le besoin sexuel puisse s’y satisfaire. Est-ce le cas de la victime ? Est-ce même le cas de l’agresseur ? Névrose et perversion existent comme incapacités à réaliser et à combler le désir.

Le viol est une contradiction en acte. Expression du besoin d’un rapport social et amoureux absent dans la masturbation, floué dans la prostitution et même dans la sexualité régulière et domestique. Incapacité pour des raisons caractérielles et vu le contexte social à nouer la rencontre et à assurer la coïncidence des désirs. La frustration engendre l’agressivité. Le besoin amoureux se retourne en un rapport de domination et de destruction. La plupart des violeurs solitaires se sentent en fait rejetés, méprisés, et cherchent paradoxalement à forcer une approbation ou une reconnaissance.

Le viol est lié à toute une façon non-sexuelle, antisexuelle, d’envisager et de pratiquer la sexualité, où les femmes jouent leur rôle comme les hommes, même si leur rôle consiste entre autres à ne pas en être responsables. On ne peut rien comprendre à leur misère si l’on refuse de voir comment le comportement de chaque sexe fait pendant et répond au comportement de l’autre. L’aliénation des hommes a pour soutien celle des femmes, et vice versa. L’homosexualité elle-même embrouille les cartes, mais ne rompt pas la règle. Vouloir faire de la femme une victime passive du comportement masculin ou de sa situation, c’est, sous couvert de l’innocenter, lui manifester le plus profond mépris.

Aux U.S.A., la durée moyenne du coït serait de deux minutes. On peut douter de la précision de ces sondages et de ces minutages. Mais ils se recoupent avec d’autres informations et indiquent ce que doit être le degré de misère sexuelle, et pas seulement aux U.S.A. Avec un comportement, notamment masculin, pour lequel baiser c’est d’abord se libérer d’une tension, “tirer un coup”, et même simplement marquer un point. Une façon d’opérer qui n’est en fait que le moyen de faire l’économie d’une attitude sensuelle et amoureuse. Le même comportement qui, dans le viol, croit ne pas avoir à s’embarrasser de la manière pour atteindre son but.

Comment des gens pourraient-ils soudain s’abandonner à leur sensualité, à l’amour, aux caresses, au rythme, à leur amant, quand leur éducation et tout le contexte les poussent à savoir se tenir, à ne pas se laisser aller, à tout concevoir en termes de concurrence, de rapports de force et de bluff ? Comment le pourraient-ils quand le soir ils rentrent du boulot, quand le week-end ils sont embarrassés des enfants, quand ils traînent au fil des ans des partenaires qu’ils n’aiment plus ? Il y a bien des malheureux chez lesquels le sentiment profond de leur misère et des travaux obstinés éteignent l’amour.

À côté de toute cette merde, le viol reste un phénomène bien marginal, même s’il en est le produit et si les réactions qu’il suscite en sont des échos. Pourtant, on imagine, assez mal des militantes manifester et revendiquer pour que les hommes les aiment mieux, et donc les baisent mieux. Ce serait là donner raison à ceux qui les traitent de mal baisées, reconnaître et réclamer une fatale dépendance. D’ailleurs, il est vrai qu’il n’y a pas là matière à revendication, mais tout de même à une certaine action – et même à révolution.

Le viol est antérieur au capitalisme et les violeurs ne sont pas forcément des malades mentaux. Sa cause est-elle donc si sociale que ça ? Certains imaginent volontiers qu’au départ était le viol et que, grâce à la civilisation et à la répression, on a fait évoluer ce comportement primaire. Le viol : phénomène biologique ou social ?

Le viol n’est pas un comportement bestial, mais humain, et même typiquement humain, lié au fait que la sexualité humaine n’est plus guidée par des mécanismes rigides et concentrée en des périodes précises, comme celle des animaux. Le viol est-il un comportement normal ou anormal ? Encore une question débile : il est clair que n’importe quel homme, placé dans certaines conditions d’excitation, de frustration et de force, peut en arriver à violer. Le viol n’est pas le fondement, mais il n’est pas non plus extérieur à la sexualité masculine. Au viol, on n’oppose pas un jugement moral, mais des conditions qui permettent l’harmonisation des désirs et ne poussent pas les individus dans des impasses. Dans certaines conditions, toute personne peut aussi commettre un meurtre. Ce qui choque peut-être, c’est que le viol soit quasiment un privilège du mâle. Ce manque de réciprocité est une injustice flagrante. Peut-être, mais alors qu’on ne demande pas des lois sur l’égalité, mais franchement l’abolition de la différence des sexes – qui continue pourtant à procurer à certains quelques innocentes jouissances.

Le féminisme est l’expression d’un mouvement de fond engendré par le capital. Mouvement formidable qui arrache la femme à sa position ancestrale et révolutionne les rapports entre les sexes. Il participe de surcroît à un phénomène plus récent qui vient contrer et récupérer les tendances au dépassement : le réformisme de la vie quotidienne.

Il est faux de voir dans le féminisme, parce qu’il soulève des “problèmes humains”, une révolte radicale parti prenante de ce mouvement multiforme qui sape le vieux monde. Mais il est également faux de le réduire aux formes biscornues que prend le malaise des classes moyennes, parce que c’est dans ces couches sociales surtout qu’il s’autonomise comme mouvement des femmes pour les femmes. Le milieu qui supporte le féminisme, de même que les avocates, écrivains, journalistes qui le colportent, lui imprime sa marque, mais n’en explique pas la nature. Quant à ceux et celles qui veulent prendre le contre-pied du féminisme, comme le mouvement « Total Woman » aux U.S.A., et maintenir ou restaurer la ménagère heureuse et soumise, ils rament en vain à contre-courant.

Ce n’est pas le féminisme, mais le capital, qui jette les femmes dans le salariat et réduit le temps et les efforts consacrés à la fonction maternelle et domestique. Le progrès capitaliste a fait disparaître le rôle de premier plan qu’occupait la force physique humaine. L’énergie devient celle des machines, la violence celle des armes à feu.

La maternité reste, sauf exceptions, l’apanage des femmes, mais une femme moderne vit plus longtemps que son aïeule, fait moins d’enfants et s’y consacre moins. Vu la baisse de la mortalité infantile, et donc une meilleure reproduction de l’espèce, l’allongement de la durée de la vie, la contraception, le biberon, la crèche, l’école. . . , la fonction maternelle occupe et définit beaucoup moins la femme que par le passé.

Le fond de la question, c’est que la division traditionnelle du travail entre les sexes perd ses raisons d’être ; et que le capital, et non le combat des femmes contre l’oppression masculine, sape les fondements du vieux rapport hiérarchique hommes/femmes. L’important, c’est que la révolution communiste, et non le féminisme, peut parachever ce mouvement et en révéler le contenu.

Le féminisme proclame souvent son opposition à la société en place. Mais il est frappant de voir combien, au niveau de l’idéologie et des principes, il rencontre peu d’opposition : quelques sursauts et ricanements. Ce qui l’amène à hausser le ton.

Le féminisme, sous la forme de l’idéologie de l’émancipation de la femme, généralement approuvée, mais aussi sous sa forme radicale, est une expression de l’action du capital tendant à liquider les vieilles structures et à intégrer directement les femmes à son procès. Sa nature profonde l’empêche d’aller au-delà, et lorsqu’il s’occupe de socialisme et de révolution, c’est généralement pour semer la confusion. Il s’accroche au mythe fêlé du socialisme dans les pays de l’Est, pour constater que les femmes n’y sont pas mieux loties qu’avec le capitalisme. Il pense que les femmes doivent participer en tant que telles, de façon autonome, à toute révolution politique pour y imposer leurs intérêts. Et il entend évidemment les représenter sur le mode politique et démocratique : il parle au nom de plus de la moitié de l’espèce ! Il dénonce la notion de “devoir conjugal” qui couvre des “viols légaux”, mais en oublierait presque de dénoncer cette institution aussi funeste pour l’homme que pour la femme : le mariage. Il invoque un hypothétique et antédiluvien matriarcat pour évoquer une victoire future. Il se croit radical parce qu’il a découvert que l’oppression et l’inégalité sexuelles étaient antérieures au capitalisme, et donc plus fondamentales. Il refuse de voir à quel point le capitalisme a révolutionné et modifié la nature de cette vieille oppression. Le féminisme est un produit du monde moderne, mais il est incapable de comprendre le moderne.

Le féminisme s’appuie sur la misère de la condition féminine, mais est surtout une expression de la mutation rapide de cette condition et des problèmes qu’elle soulève. Il n’est pas tant une réaction à la vieille position inférieure de la femme qu’au fait que la femme est aujourd’hui déchirée entre des fonctions et statuts contradictoires, du fait d’une transformation globale de la société. Les femmes se sentent surtout infériorisées parce que leur vieux statut inférieur s’écroule, et que les situations deviennent comparables tout en les laissant relativement handicapées et désarmées, au travail, dans la rue, dans la famille.

Le féminisme est la représentation faussée et militante de cette liquidation du vieux statut féminin. Il met en scène un mouvement qui, fondamentalement, échappe à la volonté des femmes (en tant qu’hommes et femmes) comme le combat des femmes et de leurs alliés contre l’oppression masculine et l’inégalité. Il n’a raison que dans la mesure où quelques actes militants et politiques – de Gaulle et le vote des femmes – liquident effectivement les vieilles entraves politiques et juridiques.

Cette vision militante est projetée sur tout et elle en arrive à prendre les remous secondaires qu’elle provoque pour le fond des choses, comme pour les gauchistes l’essence du capitalisme est la répression. Le problème devient celui de la domination des femmes par les hommes, qu’il s’agit d’abolir ou d’inverser, en arrivant à l’égalité des sexes et au partage du pouvoir ou à la prédominance du féminin. Le problème des relations entre les sexes est conçu d’abord comme rapport de force à geler, à codifier dans des questions de “droits” et de “devoirs”. Tout passe dans le faux langage du politique et du judiciaire.

Le mouvement du capital ne se fait pas tranquillement et automatiquement. Il y a des résistances, des bavures. De nouvelles contradictions se développent. Le féminisme s’y enracine. Mais il reste prisonnier de l’univers capitaliste. Le problème étant un problème de pouvoir des hommes sur les femmes, la force de la crécelle impose la question du viol. Il incarnerait de façon brutale, irrécusable, la domination des hommes sur les femmes, au niveau et en vertu de leur différence sexuelle. Le phallus serait l’instrument d’une agression qui ne peut avoir de symétrique. Le viol, ce serait ça ; et non du sadisme ou une émanation de la misère sexuelle.

À partir de là, le viol peut être vu partout. Il n’est pas considéré comme une expression concentrée, exacerbée de la misère et du déchirement, mais comme un modèle d’interprétation auquel on va tout ramener.

On retrouve là, au niveau du quotidien et de sa moderne politisation la fonction du vieil antifascisme. L’ennemi c’est la contrainte ouverte et brutale. Le problème, un problème de pouvoir et la solution la démocratisation. On évacue la question de savoir comment le capitalisme exploite et aliène les gens tout en satisfaisant leurs besoins et en les faisant participer, celle de la nature bourgeoise de la démocratie. L’antifascisme ne peut comprendre le fascisme comme produit du capital, même s’il veut en expliquer l’avènement, mais tend à voir le fascisme partout. Les gens n’agiraient que contraints et forcés, non par des mécanismes impersonnels et leurs besoins, mais par d’autres gens constitués en pouvoir.

Les effets de pouvoir qui se manifestent au niveau quotidien sont autant le fait des femmes que des hommes, et sont des effets seconds. L’impossibilité et l’incapacité à agir et à aimer se transforme en action sur l’autre, en recherche perpétuelle de pouvoir. Mais c’est le fruit d’une impasse, et non la cause première.

Même si l’on multiplie le nombre des plaintes pour viol par dix (1.589 plaintes en France en 1975), on voit que le risque pour une femme de se faire violer est assez faible. Ne faudrait-il pas mieux s’occuper des grand-mères qui se font voler leurs économies ou arracher leurs sacs à main ? Il y a là de nombreuses et vulnérables victimes de délinquants sans pitié !

Le problème n’est pas que le viol soit monté en épingle, quoiqu’il ne soit pas inutile d’en rappeler le caractère marginal relativement aux cambriolages, aux accidents de voiture, aux maladies du travail qui frappent avec tant de dureté la population féminine. Le problème, c’est la façon dont son contenu émotionnel, à défaut de sa fréquence statistique, est utilisé en un combat douteux. Nous allons voir combien le féminisme n’est qu’un sous-produit de cette « société phallocratique » qu’il dénonce. D’abord à travers la question de la répression et de l’utilisation de la justice. Ensuite, en ce qui concerne les rapports du viol et du désir, où il se fait le gardien de l’aliénation féminine traditionnelle.

La répression et le carnaval judiciaire

Les féministes laissent entendre que, par l’effet du phallocratisme, le viol n’aurait pas été sérieusement puni avant qu’elles commencent à intervenir. En réalité, au cours des âges, le viol a été considéré comme un délit singulier qu’il était nécessaire de réprimer sévèrement. Et on peut même voir là un effet du phallocratisme. Il s’agissait chez les Romains d’une défense de la matrone et du caractère sacré du mariage (lié à celui de la propriété). Noyade, lapidation dans les temps antiques. Les femmes étaient vivement incitées à se défendre ou à appeler au secours pour ne pas être soupçonnées de complicité et punies avec leurs agresseurs. Guillaume le Conquérant institua la castration et l’aveuglement pour châtier ceux qui violaient une vierge. Le viol est puni d’emprisonnement ou de mort suivant l’article 120 du code militaire américain. En Chine et dans quelques autres pays d’avant-garde, on fusille les délinquants sexuels.

Certes, on peut constater un certain relâchement, notamment en temps de guerre. Il en va de même pour le pillage. C’est la guerre, et les règles sociales ne couvrent pas l’ennemi. Mais l’on peut dire que le viol a toujours été considéré comme un crime. Crime particulier qui n’est pas lié à un dégât ou une privation matérielle concrète, mais est une atteinte à la moralité et à la propriété sexuelle. L’existence du viol ne peut être dissociée de ce système de la moralité et de la propriété sexuelle qui le provoque autant qu’il le condamne.

L’accusation de viol a d’autant plus tendance à être sévère et disproportionnée aux dégâts réels que les violeurs restent souvent impunis. Les peines doivent être d’autant plus lourdes, prenant dans certains cas une allure carrément absurde, que les coupables sont peu souvent appréhendés. S’agit-il d’entrer dans cette logique, de hurler que le viol est un crime qui doit être reconnu et puni d’autant plus qu’il est difficile à cerner et à châtier ? Qu’il faut faire des exemples ?

Aussi ignoble que le viol est le fait que des individus, notamment des jeunes, des adolescents, soient condamnés à des années de prison, à des peines allant souvent de 5 à 10 ans. Le viol en arrive a être plus durement puni que le meurtre passionnel. Aussi ignoble est le fait que l’on en arrive à offrir le choix entre la prison et la castration à des malades sexuels. Et une fois “soignés”, on les exhibe et ils clament leur nouvelle tranquillité. Qu’il est bon de vivre sans être poursuivi et tracassé par toutes ces pulsions malsaines !

Les féministes, avec la question de l’avortement, puis du viol, ont été amenées à se placer sur le terrain judiciaire, d’abord pour défendre des accusées, ensuite pour accuser elles-mêmes.

Il est évidemment très contestable de faire appel à la justice bourgeoise pour défendre ses intérêts, d’en être réduit à mener ainsi son combat. Mais ceux qui font ce reproche et qui, par ailleurs, considèrent comme tout à fait normal d’utiliser, de “retourner” cette justice contre les patrons, et de jouer ainsi sur “les contradictions du système” sont eux-mêmes fort suspects. Le fait que les accusés de viol soient des victimes, des exploités et même des immigrés ne suffit pas à fonder une discrimination à leur profit à ce niveau-là. Même s’ils sont beaucoup plus vulnérables.

Les victimes de viol et leurs avocats se contentent parfois de réclamer une peine symbolique, ne voulant pas jouer la répression. Dans l’affaire de Brigitte (mars 1977), agressée par un étudiant égyptien, Youssi Eschack, qui s’était finalement révélé impuissant, les avocats de la partie civile et de l’accusé se retrouvaient pour demander la mise en liberté provisoire de Youssi Eschack, en prison depuis près d’une année. Le tribunal correctionnel refusait en alléguant « la gravité du trouble apporté à l’ordre public » et le fait qu’étant étranger, l’accusé pourrait se soustraire à l’action de la justice.

Pour les avocats de Brigitte, il faut cependant que l’accuse soit jugé en assises, afin de faire reconnaître le caractère criminel du viol. Y a-t-il eu viol, ou tout au moins tentative de viol ? C’est là-dessus, sur le caractère de l’intention de l’agresseur, que le débat avait porté, auquel tout semblait être suspendu. Notre « mendiant d’amour », comme l’appelait son défenseur, s’était-il contenté de coups et blessures, de strangulation coléreuse, ou n’était-ce que le moyen d’assouvir de plus sinistres desseins ? Quelle était donc la nature de son impuissance ?

Le problème est que le féminisme se place absolument sur le terrain de la justice comme sur celui de la moralité. Et cela même quand il lui arrive de vouloir jouer les procureurs sans vouloir se salir les mains avec la répression, comme dans l’affaire de Brigitte, se montrant ainsi aussi inconséquent que le violeur impuissant. Ce qui lui importe d’abord – d’où l’exigence que le viol soit jugé en cour d’assises – c’est qu’il soit reconnu comme un crime par la société. Il faut qu’il y ait victime, coupable et condamnation. Et de souligner que la sévérité des peines ne dépend pas forcément du degré de juridiction. À l’inverse, nous serions encore plutôt pour la répression. Dans le sens d’une bonne trempe.

Qu’une femme, face à une attaque qu’elle ressent comme insupportable et, à tort ou à raison, véritablement dangereuse, en arrive, si elle y arrive – ce qui s’est déjà vu – à amocher et même à tuer son agresseur, c’est une solution. Une telle réaction, qu’elle soit efficace ou non, rationnelle ou non, proportionnée au danger ou non, est qualitativement différente de tout comportement qui vise à dramatiser, à condamner et à punir. Que ce soit par la reconnaissance et l’appel à la justice officielle ou par l’institution de tribunaux populaires plus ou moins pittoresques.

On propose d’afficher le nom du violeur et le jugement dans les mairies. Il perdrait la considération de ses concitoyens et – pourquoi pas ? – son emploi. Peut-être ferait-on d’une pierre deux coups, en remédiant au chômage féminin : une auto-stoppeuse en chômage aurait quelque chance de devenir camionneur ?

Personne ne met en doute la matérialité du meurtre, alors pourquoi doute-t-on de celle du viol ? Qu’il soit considéré comme un délit et un crime et que l’on commence à le prendre au sérieux !

Qu’est-ce qui est en cause ? D’abord, le peu de traces physiques que laisse un viol, et qui rend déterminant le témoignage subjectif de la victime. Ensuite, une certaine complicité masculine. Le viol est de toute façon considéré comme un crime, et non comme un simple délit ou une simple paire de gifles, mais il est difficile d’en cerner la réalité. Le doute, la mauvaise foi, ont là un terrain tout trouvé de part et d’autre. On a déjà vu d’honnêtes citoyens, de paisibles instituteurs, accusés à tort pour des actes qu’ils n’avaient pas commis, et qui n’avaient même jamais été commis.

La condamnation pour viol en arrive à reposer sur le seul témoignage de la victime. Et pour en arriver à soutenir cela, il faut effectivement se convaincre que le sadisme, la perversité, la vengeance sont des propriétés exclusivement masculines, et qu’une femme ne peut pas être manipulée. Comme si l’accusation de viol n’avait jamais servi à des règlements de compte personnels, raciaux ou politiques, notamment contre des révolutionnaires. On en arrive à mettre en balance et à déterminer la peine éventuelle en fonction de la moralité de l’accusatrice et du suspect. Peines qui deviennent fort variables. Ceux qui défendent les garanties élémentaires de l’accusé sont soudain prêts, sans doute pour réparer l’oppression millénaire des femmes, à tout baser sur le seul témoignage de la plaignante.

C’est un fait que les muqueuses génitales cicatrisent vite, en moins de six heures. Faut-il s’en plaindre ? Le meurtre lui-même n’est pas si facile à cerner que ça. Combien de gens meurent parce qu’on les a gentiment poussés au suicide, enfoncés dans la maladie ? À l’usine. En famille. Plus que ce que l’on peut constater comme délits.

Ce qu’il faut faire éclater, c’est la notion du délit. Non s’y accrocher, s’y enfermer pour exiger que « l’intromission de force du pénis dans un vagin » soit condamnée, sans être confondue avec quelques vulgaires “coups et blessures” ou “attentat à la pudeur”.

Si le meurtre tue à tout coup, tous les viols n’ont pas les mêmes effets, parce qu’ils sont plus ou moins sadiques, parce que les victimes ne sont pas semblables. Il y a le viol meurtrier et le “jeu” poussé trop loin. Et contrairement à ce qu’affirme un arrêt de la Cour de cassation (14 juin 1811), il n’importe pas peu « que la femme soit vierge ou non, mariée ou célibataire, honorable ou prostituée ». La même violence fera sombrer l’une dans la folie et procurera à l’autre un piquant souvenir.

Différenciation suspecte ? Oui, si l’on aplatit complètement la réalité dans sa dimension judiciaire et policière. Il est mensonger de noyer tous les viols dans la même indescriptible horreur.

Le choc provoqué chez les victimes n’est pas étranger à l’ambiance de peur et de misère sexuelle dans laquelle nous vivons.

Si une solution instantanée existait pour que tout acte sexuel comme toute relation entre individus soit basé sur le consentement mutuel et le plaisir réciproque, gageons qu’elle aurait déjà été trouvée. Mais cela ne se peut. La réalité, quant à elle, ne se laisse pas violer ainsi par quiconque veut lui imposer ses désirs. Et peut-être n’aurions-nous comme résultat qu’un pâle angélisme.

La répression du viol n’est même pas le moyen assuré de le faire régresser, mais s’il l’était, il faudrait encore savoir de quel prix cette régression serait payée ! Le violeur est d’autant plus dangereux qu’il a peur. Est-ce que cela règlerait le problème de fond, celui du refoulement et de la frustration sexuels ? Fortement encadré policièrement, un pays comme le Japon connaît très peu de viols ; ce pays est pourtant inondé d’une littérature et de bandes dessinées pornographiques sadomasochistes. Il n’a rien d’un paradis de l’émancipation féminine.

Emprisonnements, carnavals judiciaires où les avocats se remplissent les poches et se construisent des réputations en défendant de grandes causes. . . L’on ne fait en acquiesçant à cela, ou en en appelant à un meilleur fonctionnement, qu’acquiescer à cette société fondée sur la solitude, la non-communication, l’obsession et la peur du sexe, le sadisme latent et l’imbécilité revancharde.

La femme et le désir

La lutte pour la liberté de l’avortement est, comme celle contre le viol, une lutte dont on ne peut rejeter les objectifs. Mais ces objectifs masquent des enjeux et un contenu plus profond et plus important, concernant l’identité, le rôle social des femmes et les véritables désirs en jeu, le problème de l’avortement, c’est aussi le problème de l’acceptation du rôle de mère de la femme, c’est aussi le problème du sadisme à l’égard de soi-même, du foetus, de la culpabilité et du désir de punition lié à la sexualité, c’est aussi l’appartement et le salaire trop petits. . .

Réduire tout cela à sa dimension “pratique” en ignorant les besoins profonds et les contraintes réelles qui pèsent, c’est se placer sur le terrain du capital : Et il ne suffit pas d’un peu de préparation psychologique ou politique pré ou post-opératoire pour y remédier.

Le débat pour déterminer si l’avortement est un meurtre ou non, et ainsi le justifier ou le refuser, est tristement débile dans ses deux réponses. La question n’est pas là : nous revoilà dans le domaine théologique pour savoir quand l’âme s’enracine dans le corps.

Des sociétés ont pratiqué l’infanticide pour limiter leur population. Une communauté humaine peut s’accorder le droit de tuer. La vie de malades incurables, d’enfants malformés ou de foetus n’est pas au-dessus de tout. Et le problème n’est même pas de leur demander leur avis !

Ce à quoi on assiste avec la libéralisation de l’avortement, c’est au triomphe de l’aseptisation. La boucherie qui paraîtrait insoutenable sur un bébé paraît là normale, parce qu’elle se fait à l’ombre et que l’acte de tuer est transformé en une “opération”. C’est la même société qui a peur de la mort, du sang et des cris, qui entretient toute une industrie de la souffrance et de la mort animales et que les affamés du Tiers-Monde n’empêchent pas de dormir. Cette même société qui prétendait changer la vie, et qui se contente aujourd’hui de vouloir « changer la mort » ; qui voudrait bien que ça bouge, mais s’effraie de la révolution parce que ça risque d’être violent.

L’avortement « libre et gratuit », pourquoi pas ? Et certes le temps est passé où ce que l’on rêvait de gratuit, c’était le pain. Mais pourquoi faut-il entre mille choses que le soit l’avortement, et pas le logement, le lait ou la viande ? Il est vrai que certains gauchistes réclamaient aussi la carte hebdomadaire de transport gratuite. Non pas le métro, les transports gratuits, mais la gratuité et la liberté pour se rendre au travail !

La sexualité est par excellence le domaine de l’abandon. Il s’agit d’être” ravi“,”captivé“, de se délivrer de soi-même pour être emporté par sa propre passion et s’abandonner à celle de l’autre.

La revendication de la libre disposition de son corps qui est apparue entre autres à propos de l’avortement et du viol, est une réaction de défense. Mais, précisément, elle ne fait que traduire et justifier cette situation qui met chacun en état de défense. Le foetus, et même la capacité à faire des enfants, n’est pas une propriété de la mère, et même pas de la mère et du père associés. Cela n’est que délire capitaliste, défense de la propriété de son corps et de ses produits. Il faudrait que les femmes puissent conserver leur nom propre et ne pas prendre celui de leur mari, à une époque où ce qu’il faut, c’est mettre en l’air l’état civil.

La question des désirs et des besoins qui se voit refoulée là est au contraire mise en avant par le mouvement révolutionnaire. À l’opposé du féminisme, il faut mettre les femmes en cause et montrer qu’il ne s’agit pas de dénoncer le désir masculin, mais d’inciter à l’émergence d’un désir féminin qui ne soit plus enfoui dans la passivité, d’une identité qui ne soit plus mineure.

Germaine Greer parle de la femme-eunuque2. Il n’y a pas que les femmes qui soient réduites à des eunuques, mais il est exact que l’aliénation féminine se définit par le rapport de la femme à son désir. L’homme peut voir contrée la satisfaction de son désir, la femme, elle, n’arrive pas à trouver le langage du sien. Elle ne peut pas désirer franchement et ouvertement. Elle se met au service de l’homme, porteuse de l’enfant, objet de désir plus ou moins passif, docile, résistant. La question du désir et de l’affirmation sociale de la femme sont absolument liées.

Cela n’est évidemment pas purement social. Le social est aussi la traduction du physiologique et du biologique. Mais il est absurde de croire que la femme, du fait de sa nature, ou de celle de l’homme, soit condamnée à n’avoir qu’un comportement passif. Les femmes ont bien évidemment des désirs et une action propre, et l’on a jamais réussi, pas plus que les hommes, à les châtrer complètement. Et c’est même moins facile ; elles ont plus de possibilités de repli.

Les femmes, de tout temps et en toute société, ont réussi à faire passer leurs désirs, mais en douce. Il n’y a pas là de loi générale. Certaines, du fait de la société dans laquelle elles vivaient ou de leur position sociale privilégiée, n’ont pas manqué par exemple de choisir ouvertement leurs amants.

La difficulté courante de poser ses désirs, alors qu’ils n’ont pas de légitimité sociale, entraîne une image contrastée et contradictoire de la femme : vierge ou salope, maman ou putain, absolument innocente ou infiniment perverse, symbole de douceur ou exemple de rosserie rancunière.

Les femmes seraient dépossédées du pouvoir que les hommes monopoliseraient. Pourtant, les femmes, parce qu’elles ne peuvent désirer ouvertement et entreprendre pour elles-mêmes, et précisément parce qu’elles sont au service des autres sont aussi souvent plus en recherche de pouvoir que les hommes. Elles vivent à travers leur mari, leurs enfants leur chef de bureau et veulent les posséder. Ce pouvoir, de par sa nature privée et affective, est évidemment dérisoire – l’impasse où se perd le plaisir amoureux.

La femme peut aussi prendre une attitude castratrice à l’égard des hommes et des enfants, les niant et les minant dans leur désir. Si la violence physique est fort rare, produit de la démence, effet de la jalousie ou de la vengeance – comme cette étudiante vétérinaire tchéco-slovaque qui, récemment, anesthésia et émascula ses deux violeurs – le comportement castrateur est beaucoup plus répandu et engendre impuissance et inhibitions diverses.

La force de la femme, son pouvoir, c’est la possibilité de se refuser, de ne pas “se laisser baiser”. De là à se dérober comme objet de désir, à nier l’homme là où il se met en avant dans son désir, à le dégrader et à le culpabiliser en ce qui concerne ses pulsions sexuelles, et donc dans son besoin de la femme, il n’y a qu’un pas et une revanche : « Dans tout homme sommeille un porc », c’est bien connu. Cette réaction se transpose aujourd’hui dans le politique.

Certains veulent voir dans la “provocation” la cause du viol, niant à la limite la réalité du viol et transformant son procès en celui de la mauvaise foi féminine ou de la mini-jupe. À l’inverse, d’autres proclament le droit de s’habiller comme on veut, comme si l’habit et la parure n’avaient pas un sens social. Le viol n’est cependant pas indépendant de l’attitude féminine, même si l’on ne peut ramener le problème à celui de la relation personnelle, immédiate, entre la victime et son agresseur. De même que ceux qui subissent les cambriolages ne sont pas forcément ceux qui possèdent et étalent le plus de marchandises. L’attaque porte sur les points faibles. . .

Les femmes violées, et même draguées, ne sont pas forcément les plus “sexy”. À la limite, la “provocation” peut être ressentie, au niveau de rapports anonymes, comme une expression de défi et de puissance, propre à décourager ceux qui sont à l’affût de la vulnérabilité, et ne recourent à la force que parce qu’ils sont eux-mêmes mal assurés.

Les hommes réagissent en fonction d’une situation frustrante et d’une certaine image de la femme. Image qui correspond autant à telle ou telle femme réelle qu’aux représentations érotisées, provocatrices, d’une femme omniprésente et inaccessible, quoi qu’offerte à tous sur le mode marchand. Représentation qui correspond à des aspirations féminines et les remodèle à son tour. Rapport contemplatif parce que parure de la marchandise, du consommable ; mais aussi parce que le rapport direct de gens qui se côtoient sans cesse, mais ne se rencontrent sur rien et par rien, tend à se réduire à des rapports d’image. Ce n’est pas seulement la consommation qui joue sur le narcissisme et multiplie les images de la femme, ce sont les femmes réelles qui sont réduites à des images, assimilées à du consommable dans la multiplicité et l’anonymat de rapports d’abord visuels.

Tout un comportement féminin vise à susciter l’attention et le désir d’autrui sans pouvoir et devoir s’affirmer ouvertement comme besoin et appel. Comportement donc inavoué et irresponsable qui ira jusqu’à s’étonner des conséquences qu’il peut susciter, les refusant comme réponses. La séduction féminine vise tous azimuts et ne se sentira responsable que de ce qui lui agrée. Dédain des autres, mais aussi parfois rancune à l’égard de ceux qui n’ont pas compris qu’ils étaient visés.

Mais le fond de la question n’est pas encore là. Des femmes prétendront qu’en s’habillant ou se comportant de telle manière, elles ne cherchent à faire plaisir qu’à elles-mêmes, et à être belles sans intention de séduire. Et cela est en partie vrai : leur attitude est narcissique. Mais ce narcissisme a besoin d’être soutenu par le regard et l’intérêt d’autrui. Elles ont besoin de susciter le désir sous des formes plus ou moins directes ou édulcorées, mais précisément sans intention d’y répondre. Il s’agit de se rassurer, de se valoriser, en restant inaccessible et en conservant son innocence.

La provocation et la séduction ne sont pas là un mouvement pour amorcer une convergence des désirs, ce qu’on leur reproche souvent, mais une expression du refoulement, une incapacité à désirer ouvertement et franchement, qui s’indignera ensuite des intentions qu’on lui prête.

L’homme, pour avoir accès à la femme, devra en payer le prix en pacotille sentimentale, ou en pacotilles tout court, qui seront autant de concessions à son narcissisme, à son besoin d’être prise en considération. Besoin de considération d’autant plus fondamental que la femme est dévalorisée en tant que personne, mais besoin qui va s’affirmer comme celui d’être prise en considération en tant que femme, à défaut d’être estimée pour ce qu’elle est comme individu.

Respectez la femme, faites preuve d’attentions et de sentiments, et éventuellement forcez un peu, l’accès à la consommation sexuelle sera la récompense ! Cette dissociation à la base de l’approche amoureuse incite à l’amour platonique, qui n’ose faire descendre la femme de son socle, ou au viol, qui veut accéder sans détour à la consommation, sans avoir à en payer le prix.

Le féminisme et la défiance qu’il suscite ne sont pas l’expression froide de calculs entre des intérêts distincts et adverses où se mêlerait la mauvaise foi. Il touche en plein dans le monde des désirs, sous couvert de “justice”, de “droit”, de “défense” et d’ “autonomie”. Ainsi s’expliquent, au-delà d’une réprobation proclamée à l’égard des mauvais garçons et des sadiques, les réactions de gêne, de culpabilité, d’ironie, d’agressivité. Le féminisme est ressenti comme hypocrisie, double jeu, attitude perverse. L’accusation de viol concrétise cette menace de voir la femme rompre et récuser un jeu dont elle était au départ complice.

À travers la dénonciation féministe du viol se profile une peur et un refus du désir lui-même. Peur et refus qui généralement ne s’affirment pas franchement, simplement parce qu’ils restent ambigus et équivoques, mais parfois sont mis crûment en lumière par certaines extrémistes. Celles que l’on caricature ou qui se caricaturent elles-mêmes les ciseaux à la main.

La femme demande à l’“amour” de lui prouver qu’elle n’est pas un objet sexuel, et de la rassurer. Elle veut être aimée, aimée pour elle-même et pas pour “ça”, et réclame en guise d’assurance des sentiments. Elle contribue ainsi à renforcer le sexuel comme séparé, et non à le dissoudre dans les relations amoureuses. La tendresse et l’estime ne font que préparer ou accompagner le sexe, et même constituent une sorte de monnaie d’échange : « Qu’on me foute la main au cul, mais pas avant qu’on m’ait pris, moi et mes problèmes, en considération ! » Cette attitude n’est pas un simple héritage que liquideraient les moeurs nouvelles. Elle est aussi le fait de ces jeunes “émancipées” qui la pratiquent et se rassurent avec des amants renouvelés.

Tout ce qui rompt avec ce manège : le viol, la proposition sexuelle brutale, mais aussi tout désir vivant, inattendu et clairement affirmé, tend à apparaître comme une menace. Tout ce qui échappe et dérange les codes préétablis est considéré comme un viol ou un danger.

En faisant un viol de la drague, d’une proposition sexuelle ou d’un regard “déshabilleur”, l’on dénonce une situation où la femme est réduite à un objet de consommation. Mais, en vérité, c’est le fait même de désirer qui est attaqué. Et le problème de la femme est réduit à celui de ne pas être importunée ; ainsi, ses désirs ou ses réactions – éventuellement négatives – au désir de l’autre sont niés.

À la drague, il faut opposer la rencontre vraie, au regard “voyeur” le regard désirant et la communication. L’ennemi, ce n’est pas les hommes et leurs désirs. La drague est très immédiatement le produit de la ville, de l’anonymat, de la solitude, de la destruction des possibilités de rencontre. Le dragueur lui-même se soutient des attitudes de défense de contraction, de fausse assurance et de faux dédain des femmes.

Le dragueur, et a fortiori le violeur, est peut-être un emmerdeur ou un danger. Mais la gêne ou le dégât résonne surtout de toute la misère et de toute la solitude des victimes. Ce sont des provocations, des réponses injurieuses, ressenties douloureusement, parce qu’elles ne peuvent combler et caricaturent l’attente, l’espérance d’autre chose. Si le violeur était Tarzan, peut-être lui pardonnerait-on. Le dragueur, quant à lui, a rarement l’allure et les manières du prince charmant. Sa “proie” voit se refléter en lui sa propre misère.

Le viol, comme acte et plus fréquemment comme fantasme, est le produit de la forme que prennent les relations entre les sexes et des contradictions qui l’habitent. On assiste à la politisation d’une vieille crainte féminine plus ou moins obsessionnelle, qui exprime une peur et recouvre un désir de la sexualité qui ne veulent pas, ne peuvent pas s’avouer et s’assumer.

Les fantasmes de viol, les rêves d’effraction, expriment une crainte sexuelle qui s’habille en une crainte de l’agression. Mais il n’y a pas là qu’une crainte, comme il n’y a pas là que passivité, même si c’est ce qui est représenté, car le fantasme est aussi une action. Le désir prend forme en déchargeant responsabilité et culpabilité sur l’agresseur. Celui-ci incarne à sa façon le désir lui-même, il est le désir, mais revenant du dehors. De même que le fantasme masculin actif, et même le viol, sont des produits de l’impuissance, le fantasme passif chez la femme est aussi une expression de son besoin d’activité ; elle met en scène son désir et biaise ainsi avec la réalité qui lui refuse ce droit.

Dans le fantasme actif, le désir et le refus de l’autre trouvent une issue dans un comportement de domination et d’agression. Il s’agit de se défendre autant que d’attaquer, de se protéger du risque et de l’angoisse du refus de l’autre par une attitude qui ne rend plus ni acceptation ni refus possible.

Les désirs, les fantasmagories et les divers comportements sadomasochistes ne sont pas le produit d’une attitude première qu’aurait recouvert superficiellement le vernis de la civilisation et qui tendrait à ressurgir. Image de la femme préhistorique, gibier tiré par les cheveux et que l’on soupçonne d’y prendre plaisir. Ils sont plutôt le produit de cette libération qui libère l’homme de ses vrais besoins, besoins qui viennent le hanter sous une forme défigurée. L’abandon, la soumission qu’implique le rapport amoureux, inaccepté parce qu’en contradiction avec tout un mode de vie, reviennent sous la forme d’une domination extérieure, violente, imposée, à la fois crainte et désirée.

Histoire d’O a été ouvertement présentée par son auteur comme le rêve d’une femme émancipée. Le succès rencontré et les émois procurés sont bien plus une expression de ce moderne état de chose où la passion doit être délivrée et la carapace caractérielle brisée, qu’un besoin inné, archaïque, de souffrir et de subir, et du désir complémentaire de dominer et de torturer, même en rêve ou au cinéma.

Susan Brownmiller, dans son livre Le Viol (Stock), doute que ce soit une femme qui ait écrit Histoire d’O, et s’agace de la complaisance dont certains auteurs, même féminins – comme Anaïs Nin dans son journal – peuvent témoigner. Le viol se fait « contre notre volonté » (titre original de l’ouvrage), et il importe de laver les femmes de tout soupçon. Tout ce masochisme féminin, ces aspirations au viol, ne sont qu’inventions.

Et, pourtant, les aspirations masochistes et les fantasmes de viol fleurissent, même si c’est dans la gêne, au sein même du milieu féministe.

Le magazine féministe Emma a consacré un de ses numéros à la question « Nos fantasmes sexuels masochistes » « Cette documentation sur le masochisme et les fantasmes sexuels a occupé notre rédaction pendant des semaines. La plus grande surprise pour nous était le grand nombre de femmes qui ont de tels fantasmes. Lorsque nous avons commencé à en parler, nous avons découvert qu’il y avait aussi des femmes parmi nous qui étaient concernées. C’est seulement d’une manière très hésitante qu’elles osaient ébaucher leurs fantasmes. Chacune avait peur d’être jugée par une autre qui n’en a pas. » (Emma, n° 9, septembre 1977.)

La rédaction cite des enquêtes faites aux États-Unis, qui montrent la fréquence des fantasmes masochistes : « . . . la psychologue Barbara Hariton, qui à New York a fait sa promotion là-dessus [. . . ], trouva que 65 % des femmes interrogées par elle avaient des “fantasmes érotiques” au cours des rapports sexuels avec leur partenaire (homme ou femme). En premier lieu, elles pensaient à un autre homme (ou une autre femme), en deuxième lieu à des visions de viol, en troisième lieu à des “perversités”. Très fréquemment, les femmes imaginaient aussi des rapports sexuels avec plusieurs hommes en même temps ou des situations voyeuristes dans lesquelles elles-mêmes étaient observées ou regardaient d’autres. La journaliste américaine Nancy Friday3 a dépouillé plusieurs milliers de lettres, de femmes. Elle trouva que la majorité des fantasmes sexuels des femmes sont de nature masochiste. ».

Robin Morgan, qui a écrit un livre là-dessus, raconte qu’au cours d’une réunion d’un groupe de 80 féministes sur la sexualité, l’une des participantes avoua : « “. . . c’est étrange. . . nous sommes des féministes, mais . . . j’ai des fois ces fantasmes sexuels, qui d’une certaine manière . . . sont masochistes, et.. je me demande si quelqu’un ici a déjà fait la même expérience. Peut-être que celles-ci pourraient lever la main”. Elle s’enfuit de la salle. Un silence de mort s’ensuivit. Puis, très lentement, chaque femme, l’une après l’autre, leva la main. »

R. Morgan, qui a elle-même de tels fantasmes, essaie d’en changer la nature, de se rêver dominatrice, de s’imaginer en sultan, professeur, violeur, mais cela ne marche que si elle pense à des personnes de son propre sexe. D’où l’hypothèse que : « . . . je pouvais m’élever au-dessus d’elles, mais jamais au-dessus d’un homme ». Mais : « Cela serait une indigne compréhension de moi [. . . ]. Je me forçai à ne plus avoir de fantasmes du tout, sur quoi ma faculté d’avoir des orgasmes se réduisait, ce qui, en fin de compte, était encore plus déprimant. J’ai capitulé lorsque j’appréhendais de devenir frigide, et je me sentais comme une alcoolique qui retourne à la bouteille. » (Cité dans Emma)

« Tout cela est fort déconcertant. Comment condamner ces fantasmes qui sont parfois le seul moyen d’obtenir un orgasme, et ne pas constater qu’ « ils se trouvent en forte opposition avec la dignité pour laquelle les femmes luttent aujourd’hui » (Emma) ?

R. Morgan, désespérée, explique que tout ça a eu le temps de s’inscrire dans ses cellules, depuis que les hommes, par la ruse, ont renversé le matriarcat. Emma en arrive à la conclusion suivante :

- Nos fantasmes sont des produits des conditions sociales. Ils reflètent la soumission de la femme dans une société dominée par les hommes.

- Les fantasmes ne disent rien sur ce qui est désiré réellement. Le contraire peut être le cas. Lorsqu’une femme éprouve du plaisir en s’imaginant d’être violée, cela ne signifie nullement qu’elle désire être vraiment violée.

Il s’agit plus de dégager la responsabilité des femmes que d’expliquer. Les fantasmes seraient des reflets. Pauvres femmes que l’on suppose absolument malléables ! Et qui même en remettraient. Le fantasme est évidemment lié à la réalité sociale, mais il est un moyen actif de compenser.

Une femme qui rêve de se faire violer a toutes les chances d’être désappointée, déçue par le viol réel, et d’abord parce que l’on est rarement violée par l’homme de ses rêves ; fût-il une figure anonyme. Pourtant, l’on ne peut dissocier et opposer ainsi le fantasme et le désir réel. Et ce qui s’exprime comme fantasme aura aussi sûrement des échos dans le comportement pratique. Pour innocenter la femme, on lui prête une aliénation monstre et on la présente comme un réceptacle passif d’images. On suppose une dissociation absolue entre le rêve et le comportement réel. Dans la misère, on ne voit que la misère, et on lui oppose le combat pour la dignité. Si l’on se place sur ce terrain de la dignité, il doit être bien difficile de ne pas mépriser celles qui, dans l’intimité, jouissent de cette manière, et sur la place publique manifestent une sainte fureur contre les violeurs.

Ces fantasmagories seraient un héritage de l’oppression millénaire des femmes. N’y aurait-il pas, plus précisément, un lien entre ce féminisme et ces fantasmes ? Les féministes ne sont-elles pas aussi acharnées contre les violeurs, parce que du viol et du sadisme elles en rêvent ? Tout se tient dans la dissociation, et les divers pôles se soutiennent, même si l’un est le renversement de l’autre.

Aux U.S.A., une artiste peintre a ouvert des cours de masturbation pour femmes et s’est reconvertie dans la vente des ustensiles adéquats. Pourtant, les élèves éprouveraient encore le besoin de se faire un peu de cinéma, et leurs fantasmes prendraient en particulier l’allure de fantasmes de viol. Le rapport social évacué au niveau pratique revient s’installer en tant qu’imagination, et précisément sous forme d’effraction.

La masturbation est à la mode. C’est une liberté de plus à conquérir. Madame Shere Hite s’est placée best-seller n° 1 aux États-Unis avec son livre The Hite Report. Résultat d’une enquête qui est en quelque sorte un relevé de la misère sexuelle féminine et de sa propre frigidité intellectuelle. Sa découverte est que la masturbation est la clé qui permet de comprendre la sexualité féminine comme la sexualité masculine. Elle part de ce fait que de nombreuses femmes n’ont pas d’orgasme par pénétration vaginale mais y arrivent par masturbation clitoridienne.

De plus, le coït n’apparaît pas comme très fameux puisque : « Le fait est qu’il n’est pas réaliste d’attendre d’un homme qu’il assure une jouissance totale à sa partenaire en même temps qu’à lui-même. » (Interview in Sélection du Reader’s Digest, juillet 1977.)

De cela découlent des conclusions pratiques qu’une femme doit connaître pour ne pas se laisser intimider et forcer à avoir des rapports sexuels. Si un homme bande, « rien dans la nature, rien de physique ne le force à avoir cet orgasme dans un vagin. La stimulation qu’il ressent est couplée avec le désir de l’orgasme, et pas avec le désir de rapports sexuels en soi ». La masturbation peut lui faire autant de bien et même : « il n’y a aucune raison impérative pour qu’il doive avoir le moindre orgasme » (Hite Report). Ainsi, la femme ne serait fondamentalement rien d’autre pour l’homme qu’une machine à se branler. Le problème étant de savoir si elle veut, elle aussi, l’utiliser pour le même usage, ou non.

Dans le même genre, mais section « futurologie », un autre philanthrope américain a proposé, à partir du moment où l’on pourra déterminer le sexe de l’enfant à naître, de réduire radicalement la population féminine par rapport à la population masculine. Tout ira bien grâce à la mise en service par l’industrie d’ersatz de femmes. Les machines à baiser remplaceront les flippers.

Pourquoi cette solution barbare et tortueuse ? Pour résoudre le problème démographique. Tilt ! Nous n’avons évidemment rien contre la masturbation et les diverses façons de se faire jouir qui ne passent pas par l’accouplement classique, qu’elles mettent en jeu les doigts, la langue ou les oreilles. Mais ce que Hite met en cause, et son homologue française Isabelle Cabu, section “écologie”, c’est l’union sexuelle elle-même : « Arrêtons de baiser comme des arriérées, le coït ne fait plus l’affaire. »

Hite veut nous délivrer de cette « définition culturelle » et Cabu d’un conditionnement social. Et ce jusqu’à se laisser aller à parler d’humiliation et de souillure. On aimerait bien connaître les résultats de sa recherche érotico-écologique pour des « approches aussi intimes », mais cependant propres.

La misère se fait arrogante et professorale, et n’hésite pas à prendre un ton libérateur, encore qu’elle sache fort mal se dissimuler. Le coït complet est posé par la société, l’Église, la tradition, comme le mode normal, officiel, de l’activité sexuelle. Constatons d’abord qu’il y a souvent un hiatus entre la norme et la réalité vécue. La masturbation, le coït interrompu, la sodomie ont joué un rôle important, d’abord pour des raisons de contraception.

Surtout, est-ce que le conditionnement social actuel ne mènerait pas plutôt, sans en avoir l’air, à une sexualité essentiellement masturbatoire ? D’où un déphasage entre le mode classique des rapports sexuels et les aspirations et comportements pratiques.

Il y a d’abord ce simple fait que les adolescents accèdent très généralement à la sexualité par la masturbation, et que celle-ci reste parfois longtemps le seul mode, ou le mode habituel, d’activité sexuelle. L’accès au rapport sexuel est retardé par rapport aux pulsions. Les adolescents ne peuvent avoir, pour des raisons de logement, risque de grossesse, inhibition. . . , une vie sexuelle satisfaisante, au moment où la tension sexuelle est la plus forte pour beaucoup. Au coït se substitue la masturbation ou le baiser. La prodigieuse carrière du baiser hollywoodien trouve son explication dans cette situation contradictoire et le mélange de pudibonderie et d’érotisation, cette situation commençait à se dégeler, entre autres grâce à la contraception. . . Voilà les

féministes et les écologistes qui rappliquent.

La masturbation n’est pas l’apprentissage de l’union sexuelle. Le contact physique et le mode d’excitation ne sont pas de même nature et feraient ensuite plutôt écran à l’épanouissement sexuel.

Hite constate qu’une grande partie des femmes américaines (82 % de ses enquêtées) se masturbent. Les hommes ne sont pas en reste, on s’en doute. Ainsi, la masturbation n’est pas le souvenir d’une pratique adolescente, mais aussi un comportement adulte. Le problème n’est pas que les gens, parallèlement au coït, se branlent. Le caractère masturbatoire de la sexualité se manifeste – et c’est là la misère – dans le rapport sexuel lui-même.

L’union sexuelle devient le moyen d’un soulagement rapide et avantageusement somnifère. Pour que ça aille mieux et éventuellement accéder à l’orgasme, on se branche sur son répertoire de fantasmes et l’on fait passer son amant derrière l’écran.

Cette attitude est masturbatoire, parce que le fantasme y devient la source d’excitation. Au niveau psychique, et même physique, il s’agit d’un refus, c’est-à-dire aussi d’une impossibilité à se laisser aller à son partenaire et à ses propres sensations. L’on y utilise l’autre pour se masturber. La consommation de spectacles sexuels relève du même ordre de choses.

Il n’est pas étonnant que de nombreuses femmes, du fait de leurs propres blocages et du comportement de leur partenaire, n’arrivent pas à la sensibilisation vaginale, à la jouissance par pénétration. Il est courant que les femmes ignorent l’existence et l’utilisation de leur sphincter vaginal. Les Américains Masters et Johnson, qui ont montré que l’orgasme, même par pénétration, était le résultat d’une action indirecte sur le clitoris, fondent sur la contraction de ce sphincter une thérapeutique anti-frigidité.

L’erreur serait de voir dans les difficultés sexuelles une question purement physiologique relevant d’une gymnastique adéquate. Et l’orgasme n’est pas en soi la solution qui suffirait à tout régler, ne serait-ce que parce qu’il y a orgasme et orgasme. Ce que l’on voit, c’est comment le corps, par l’impuissance ou l’absence d’orgasme dans le coït, enregistre et fixe la misère. Alors se lèvent des réformateurs qui, considérant cette misère comme un fait naturel, proposent de passer par-dessus les “préjugés” pour s’en arranger : la masturbation solitaire ou, réciproque, raccourci vers la jouissance, remède à l’impuissance.

Pour Hite et consorts, les rapports sexuels sont ramenés à s’aider l’un et l’autre à aller vers le plaisir, à se rendre mutuellement service, et bien sûr à lier la sauce avec l’indispensable tendresse. La masturbation réciproque serait l’idéal. Ce qui leur échappe, c’est cette possibilité de se perdre l’un dans l’autre, de s’unir bite et con mêlés dans la même jouissance.

Les moyens d’investigation de cette société dans la vie privée lui permettent de cerner les ravages qu’elle produit et d’en mystifier les causes. Au malheur ainsi révélé, la “science” oppose ses remèdes pour le plaisir, le bonheur, mais son regard transporte les dissociations même qui sont à la base de ce malheur. Ce que nous pouvons constater, c’est à quel point la cassure sociale est profonde et s’enfonce dans l’intimité des gens.

S’il s’agit de l’intensité du plaisir, alors sans doute la machine électronique à palper et à sucer l’emportera sur la masturbation à un ou à dix. S’il n’y a pas de court-jus. Si les utilisateurs ne calent pas. Si elle ne les fait pas hurler de désespoir en leur fournissant son atroce et inhumain plaisir. Il ne s’agit pas de plaisir en soi, mais de la rencontre, de la reconnaissance, de la conjonction des désirs et des corps, de l’harmonie, de la jouissance et du ravissement qui s’ensuit. Le bonheur, le contentement sexuel, n’est pas une pure question de plaisir, mais aussi celle du sens que prend le plaisir. Et l’intensité du plaisir n’est de toute façon pas une simple question de friction mécanique.

Que précisément les Don Juan, dragueurs et autres allumeuses préfèrent la branlette n’a rien pour surprendre ; leur comportement est dissocié : d’un côté le rapport social réduit à la conquête, c’est-à-dire au fait de se rassurer narcissiquement, de l’autre l’assouvissement.

L’envers de la libéralisation sexuelle se révèle : insatisfaction et désabusement. Plus la sexualité se libère, plus elle est saisie par ce monde des rapports de force et de concurrence. Baiser quelqu’un, c’est en profiter, s’offrir un pouvoir sur lui. D’où des réactions défensives, notamment de la part des femmes, qui apparaissent plus vulnérables. Mais ces défenses et cette fragilité existent aussi, et peut-être plus fondamentalement, chez les hommes, pour lesquels la sexualité est valorisée, mais en tant qu’affirmation de soi-même, et où les mécanismes sexuels et défensifs-agressifs s’imbriquent. Mais tout cela fait aussi surgir le besoin et l’esquisse d’autres rapports.

Ce que ne peuvent saisir les idéologues du droit à l’orgasme et de l’égalité dans le plaisir, c’est la complémentarité et l’union des sexes. Ils ne savent même pas que c’est fait pour ça. Ainsi, n’en connaissant pas l’usage, rien ne semble les agacer plus qu’un phallus. Il s’agit là de La Petite différence et ses grandes conséquences (Alice Schwarzer). B. Groult, dans Ainsi soit-elle, ne voit dans la différence entre les sexes qu’une histoire de robinet.

Cette différence, autour de laquelle Freud voyait naître peur de la castration chez les garçons et envie du pénis chez les filles ; cette différence, ramenée à la seule possession du phallus, est minimisée ou dévalorisée par ces féministes : la différence est petite, et il ne s’agit que de robinet. Peu importe que la différence soit grande ou petite, elle est. Surtout, ne voir qu’une différence, c’est se contenter de comparer. C’est ne faire de la femme qu’un homme privé de. . . ne pas reconnaître l’identité de la femme et la forme propre de son désir, et être bien en dessous du “phallocratisme” de Freud.

Une bite n’est pas ce qui différencie un homme d’une femme, mais ce qui lui permet de s’unir à elle. Ne voir dans une bite qu’un robinet, c’est la nier comme symbole du désir et surtout désir en chair et en acte. Doit-on dire des appâts féminins, de ce qui distingue la femme de l’homme, que ce ne sont que trou et bosses ? Misère de la plomberie et de la carrosserie ! La vision juridico-politique, qui ne voit que des différences et veut faire régner l’égalité, et la vision castratrice, qui ignore et refuse le monde du désir, vont de pair. Elles posent les individus les uns à côté des autres, et jamais ensemble.

Il faudrait abolir le culte du phallus. Mais où le voit-on, ce culte du phallus ? Si la société pratique le culte publicitaire, du corps féminin, elle laisse ce pauvre phallus à l’ombre. L’érection se fait honteuse, et pourtant ce n’est pas faute de mettre le cul sinon à l’honneur tout au moins à l’affiche. Rappelons aux moralistes de gauche que si le corps féminin est exhibé, réduit à un objet de consommation, ce n’est pas pour faire bander, mais pour faire vendre.

Les psychanalystes, aujourd’hui fort à la mode, nous ont révélé le caractère phallique des insignes d’autorité : sceptres, bâtons de commandement. . . Mais le phallus ne se fait pas admettre et respecter parce qu’il s’avancerait malicieusement masqué. Ce n’est pas simplement un jeu de cache-cache pudibond : il est nié et son sens est inversé. Le pouvoir du désir ne se confond pas avec le désir du pouvoir. Que l’on soit contre le phallocratisme, oui, mais parce que l’on est contre le pouvoir et pour le phallus.

La contradiction du féminisme

Le féminisme se nourrit des résistances que le mouvement d’égalisation capitaliste de la femme suscite. Celle du mari, qui ne voit pas pourquoi il lui faudrait mettre la main à la pâte en rentrant du boulot. Celle des femmes qui s’accrochent à un rôle et une image de la féminité de plus en plus intenables. Celle de l’entreprise qui préfère se procurer une main-d’oeuvre à bon marché. Il lui est effectivement facile de constater tout un tas de cas où les femmes se trouvent en situation d’infériorité en ce qui concerne les salaires, dans les scènes conjugales – où ce sont plutôt elles qui reçoivent les coups -, etc.

Mais le féminisme ne se nourrit pas seulement de résistances, il est une résistance lui-même. Et une résistance par là où précisément il s’imagine d’avant-garde et subversif, par ce qui se veut au-delà de l’égalitarisme juridique et pratique.

Il y a dans le féminisme, à côté et à travers les revendications pratiques, concrètes, contre les discriminations, et tendant donc logiquement à liquider l’image et le statut particulier de la femme, une volonté de s’imposer, de s’affirmer, d’être reconnue en tant que femme. C’est-à-dire de protéger ou de restaurer un statut de la femme qui s’écroule, parce que le capital sape ses bases et que chacun joue des coudes contre chacun. Ce que revendiquent les féministes, c’est la considération que l’on doit aux femmes « Respectez-nous en tant que femmes », l’innocence que l’on prête aux femmes. Et elles comptent sur l’indulgence que l’on a pour les femmes et leurs contradictions, ou s’indignent de ne pas la rencontrer.

Pourquoi cette attitude double ? Parce que sur le plan de l’égalitarisme, qui est aussi celui de la concurrence forcenée, la femme se trouve généralement en position d’infériorité, vulnérable au boulot, dans la rue, dans ses rapports sexuels. Infériorité qui tient à son éducation moins axée sur la lutte, à ce qu’elle continue d’exercer la fonction maternelle, en attendant que Moulinex « qui libère la femme » sorte des couveuses pour foetus, infériorité qui tient à sa nature et à ses besoins propres. Il ne s’agit pas d’abord d’un racisme ou d’une idéologie anti-femmes que de conditions pratiques, que l’idéologie égalitariste, l’action étatique ou le charme féminin ont du mal à compenser. Seulement le féminisme, étant incapable d’imaginer un dépassement où la femme ne serait pas contrainte de se renier pour « gagner sa vie et son indépendance », joue sur deux tableaux et entremêle deux discours contradictoires. Mais il s’enfonce aussi dans la mauvaise foi. Une conspiration chauviniste mâle doit expliquer pourquoi, malgré les proclamations et les modifications juridiques, les femmes restent coincées. C’est ce coinçage qu’exprime le féminisme, un immense malaise qui apparaît comme sans issue et ne peut s’exprimer qu’à travers des attitudes défensives, parfois hargneuses et délirantes, rarement justes.

Le féminisme a beau dénoncer l’autorité mâle, il lui faut, en fait, s’il veut être efficace, en appeler à la justice, à l’État. L’État, c’est le bras des faibles. Lui seul peut paraître apte à faire respecter ceux qui ne peuvent se faire respecter par eux-mêmes. L’idée, par exemple, d’un salaire ménager, ne pourrait passer que par une extension du contrôle étatique. De même en gros pour tout ce qui concerne la défense des femmes. Le militantisme qui organise des avortements, héberge des femmes battues, soutient les mères célibataires, ne peut être qu’une solution de suppléance, de bonnes soeurs “rouges”. C’est, tout en s’en défendant, provoquer un renforcement de l’intervention de l’État dans la vie privée. Un coup d’oeil sur l’Union soviétique peut se révéler instructif. C’est là qu’Amalrik, arrêté par le K.G.B., fait connaissance au poste avec ces “alcooliques” que leurs épouses ont dénoncés. C’est là qu’une femme est condamnée pour avoir passé la syphilis à deux hommes mariés.

Le féminisme se révèle incapable de comprendre l’évolution de la situation féminine et la misère de la femme. Réduisant la situation masculine à une position de pouvoir, et voulant opposer hommes et femmes, il est donc aussi incapable de faire une vraie critique des comportements masculins.

Plus il veut faire de la capacité à vivre, à sentir, à jouir, une propriété féminine, plus son langage devient mensonger. Ce baratin intellectualiste et insipide veut évoquer de merveilleuses ententes, d’indicibles sensations féminines, se gargarise de vécu et part en guerre contre l’abstraction, appelant au secours les palpitations du corps, les pâquerettes, l’image maternelle, les poncifs modernistes et psychanalytiques, quand précisément il ne sait plus rien dire de concret. Incapacité à sentir, à aimer et à communiquer, qui joue à la fois du flou et du concept, et espère donner le change en faisant passer l’emballage du vide pour la richesse de l’allusion.

Là, la femme ne fait plus que valoriser, s’approprier le ghetto où elle est cantonnée dans l’impuissance, le senti, l’intuition et les “rapports humains”.

Dans Un genre plus actif et plus agressif, ce goût du pouvoir, de la violence, de la politique, qui caractériserait les mâles, et qui serait cause de tous les maux, peut alors se donner libre cours dans le baratin féministe. Baratin qui croit ainsi se protéger de la critique et révèle son essence : jalousie et compétition avec les hommes – ou plutôt une image caricaturale de l’homme.

Le féminisme peut-il être ramené à un « pousse-toi de là que je m’y mette » ? Peut-être pour ces Italiennes qui veulent que l’on assure 50 % des emplois aux femmes. Mais, au second degré, le féminisme comme résistance au mouvement du capital est aussi la revendication de ce qu’il dénonce. À sa façon et dans son langage inversé, il ne fait que reprendre la plainte de celles qui prétendent qu’il n’y a plus de “vrais” hommes. L’ennemi ; c’est la société

patriarcale, l’autoritarisme mâle. Mais où est-il ce mâle autoritaire, ce pater familias qui tient sous sa coupe femme et enfants ?

La famille paysanne d’antan, où l’homme pouvait se prévaloir de sa force physique et de son rôle premier dans la production pour asseoir son autorité et diriger la famille, est pratiquement dissoute, même dans les campagnes. Le salariat a fait de l’homme un “soutien de famille”, mais en l’expulsant, lui et la production, de la sphère familiale. Le prolétaire ramène l’argent, mais il n’est plus la figure dominante au sein même de la famille. Les enfants ne le voient plus comme ils pouvaient voir leur père paysan œuvrer devant leurs yeux à la subsistance familiale.

D’où une profonde mutation dans les relations familiales et dans la nature de l’autorité paternelle et maritale. Il existe une dépendance économique au père, mais l’autorité de celui-ci apparaît comme rajoutée, ne surgissant pas directement de sa fonction. Prolétaire, il est soumis dans son activité à une autorité ; il peut avoir des accès de despotisme en rentrant chez lui, mais il ne peut plus sérieusement se faire passer pour le maître qu’il n’est fondamentalement pas. Il n’est pas chez lui à l’usine, l’est-il seulement chez lui ? Dans les milieux populaires, il est fréquent que ce soit la femme qui gère l’argent du foyer et qui redonne à l’homme son argent de poche. C’est un fait connu que 80 % de la valeur des achats domestiques est effectué par les femmes. L’on a comparé le travail ménager à du travail serf, et, effectivement, la société du salariat a dû s’appuyer sur cette activité souterraine, mais il est aussi juste et aussi faux de dire que la femme serait la servante de l’homme que de dire qu’elle en serait la bourgeoise. « Ma patronne », dit le langage populaire. L’homme, s’il n’est pas quelqu’un, est souvent encore plus démuni que la femme, sa vie et son activité ont moins de sens que ce qui reste à la mère et à la ménagère.

Dans les milieux bourgeois, au contraire, et à la suite de la réintégration du droit romain, qui faisait de la femme et des jeunes des mineurs et asseyait la place de l’homme comme chef de famille, celui-ci restait le maître dans son foyer, comme sur le terrain social. Ainsi, la femme et les enfants se sont trouvés beaucoup plus placés dans une situation de mineurs que dans les couches populaires. Il faut attendre d’hériter. Aujourd’hui, des jeunes bourgeois se révoltent contre papa, confondant même parfois révolution prolétarienne et liquidation de leur complexe d’Œdipe. À remarquer cependant, et les Éditions des femmes en savent quelque chose, que la possession de grandes fortunes revient souvent aux femmes. Ainsi, en France, selon l’Expansion, les deux personnes les plus riches sont des femmes : une veuve et une célibataire. . .

Il y a une contradiction générale entre ce qui est vécu et ce qui se maintient comme figure officielle de l’autorité, de la force et de l’idéal à atteindre : les évêques, les généraux, les contremaîtres : les astronautes et les chefs d’État sont des hommes.

L’éducation et la présence parentale se trouvent de plus en plus assurées par les femmes dans la famille. Cette réalité est prolongée à l’école elle-même. Le père reste encore très largement la figure de l’autorité, le recours et, éventuellement, le dispensateur de corrections et d’engueulades. Mais, même là, il peut être ressenti comme extérieur, l’instrument d’une autre puissance que la sienne – celle de la mère qui emploie la menace pour tenir ses enfants en main, et qui la fait mettre à exécution.

Cette transformation s’accompagne d’une transformation dans la nature même de l’autorité. Les femmes et la jeunesse contestataires, et ceux qui font leur ce combat, partent en guerre contre l’autorité et celui qui l’incarne dans la famille. Et, certes, ils ont des raisons de se battre contre l’étouffement et les contraintes familiales. Mais ne sont-ils pas, en cherchant un responsable, en train d’essayer magiquement de croire à une autorité dont la suppression réglerait tout, mais qui leur fait simplement défaut ?