Voici ici un témoignage de la vie des milices vue par Orwell, qui avait été incorporé dans une milice du POUM[1]. Celui-ci est d’autant plus intéressant qu’il est daté de décembre 1936, période à laquelle la contre-révolution commençait à produire ses premiers effets avec notamment la question de la militarisation des milices qui commençait à être mise en œuvre.

Dans la caserne Lénine, à Barcelone, la veille de mon engagement dans les milices, je vis, debout devant la table des officiers, un milicien italien.

C’était un jeune homme de vingt-cinq ou vingt-six ans, de forte carrure, les cheveux d’un jaune roussâtre, l’air inflexible. Il portait sa casquette à visière de cuir farouchement inclinée sur l’œil. Je le voyais de profil : le menton touchait la poitrine, les sourcils froncés comme devant un casse-tête, il contemplait la carte que l’un des officiers avait dépliée sur la table. Quelque chose en ce visage m’émut profondément. C’était le visage de qui est capable de commettre un meurtre et de donner sa vie pour un ami, le genre de visage qu’on s’attend à voir à un anarchiste – encore que cet homme fût peut-être bien un communiste[2]. Il reflétait, ce visage, la bonne foi en même temps que la férocité, et ce pathétique respect aussi, que les illettrés vouent à ceux qui sont censés leur être supérieurs. On voyait aussitôt que ce milicien ne comprenait rien à la carte et qu’il en considérait la lecture comme un prodigieux tour de force intellectuel. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j’ai rarement vu quelqu’un – j’entends, un homme – pour qui je me sois ainsi pris d’une sympathie instantanée. Au cours de la conversation, une quelconque remarque révéla incidemment mon identité d’étranger. L’Italien releva la tête et dit vivement :

« Italiano ?

En mon mauvais espagnol je répondis :

– No. Ingles. Y tú ?

– Italiano. »

Lorsque nous fûmes sur le point de sortir, il vint à moi et me serra la main très fort. C’est étrange l’affection qu’on peut ressentir pour un inconnu ! Ce fut comme si la fougue de nos deux cœurs nous avait permis de combler momentanément l’abîme d’une langue, d’une tradition différente, et de nous rejoindre dans une parfaite intimité. J’ai plaisir à croire qu’il éprouva pour moi une sympathie aussi vraie que celle qu’il m’inspira. Mais je compris aussi que si je voulais conserver de lui ma première impression, il me fallait ne point le revoir ; et il va sans dire que je ne l’ai jamais revu.

C’était courant en Espagne, des contacts de ce genre. Si je parle de ce milicien italien, c’est que j’ai gardé de lui un souvenir vivace. Avec son uniforme minable et son visage farouche et pathétique, il est demeuré pour moi le vivant symbole de l’atmosphère toute particulière de ce temps-là. Il est lié à tous mes souvenirs de cette période de la guerre : drapeaux rouges flottant sur Barcelone, trains lugubres bondés de soldats loqueteux roulant lentement vers le front, villes grises ravagées de l’arrière, tranchées boueuses glaciales dans les montagnes.

[…]

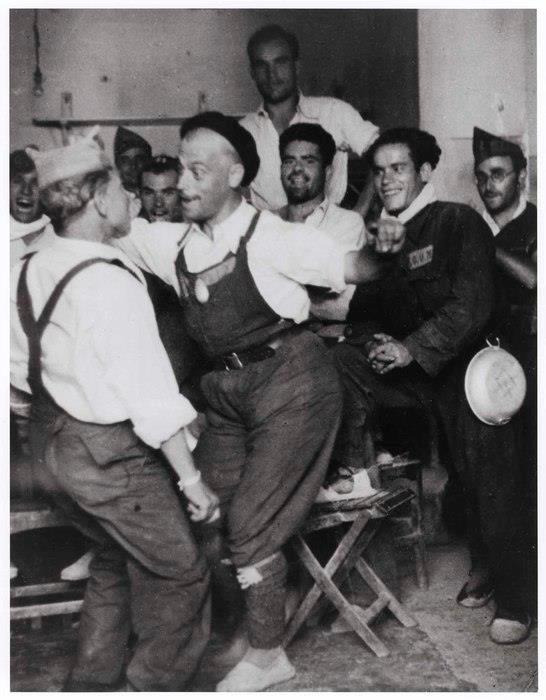

Milice du POUM, fin 1936 ou début 1937, à la caserne Lénine à Barcelone… On peut voir un homme, tout au fond, dont la tête dépasse… C’est Georges Orwell.

Pendant tout ce temps j’étais à la caserne Lénine, sous prétexte d’entraînement pour le front. Le jour où je m’étais engagé dans les milices on m’avait dit que le lendemain même je serais envoyé au front, mais en fait il me fallut attendre qu’une « centurie » nouvellement formée fut suffisamment entraînée. Les milices ouvrières, levées en toute hâte par les syndicats au début de la guerre[3], n’avaient pas été organisées sur la base d’une armée ordinaire. Les unités de commandement étaient : la « section » d’environ trente hommes, et la « colonne », terme appliqué en pratique à toute troupe nombreuse. Auparavant quartier de cavalerie, dont on s’était emparé au cours des combats de juillet, la caserne Lénine était un superbe bâtiment en pierre, avec un manège et d’immenses cours pavées. Ma « centurie » dormait dans l’une des écuries, sous les mangeoires de pierre qui portaient encore les noms des chevaux de bataille. On avait réquisitionné et envoyé sur le front tous les chevaux, mais tout demeurait imprégné de l’odeur du pissat et de l’avoine pourrie. Je suis resté dans cette caserne environ une semaine. Je garde surtout souvenir des odeurs chevalines, des sonneries de clairon chevrotantes (nos clairons étaient tous des amateurs – je n’ai connu les véritables sonneries espagnoles qu’en entendant celles qui nous parvenaient des lignes fascistes), du martèlement de la cour par de lourdes bottes à semelles cloutées, des longues revues, le matin, sous un soleil hivernal, des parties forcenées de football, à cinquante par camp, sur le gravier du manège. Il devait y avoir dans la caserne un millier d’hommes et une vingtaine de femmes, outres les épouses des miliciens qui faisaient la cuisine. Il y avait alors des femmes enrôlées dans les milices, en faible nombre, il est vrai. Dans les premiers temps de la guerre civile elles avaient, comme de juste, combattu côte à côte avec les hommes. En temps de révolution, cela paraît tout naturel. Déjà pourtant l’état d’esprit avait changé ; il fallait à présent retenir les hommes à l’extérieur du manège pendant que les femmes y faisaient l’exercice, car ils se moquaient d’elles et les gênaient. Peu de mois auparavant, aucun d’eux n’eût rien trouvé de comique à voir une femme manier un fusil[4].

La caserne toute entière était dans l’état de saleté et la pagaille où les miliciens mettaient tout local qu’ils occupaient, à croire que c’était là un sous-produit inévitable de la révolution. Dans tous les coins vous tombiez sur des amas de meubles brisés, de selles fendues, de casques de cavaliers en cuivre, de fourreaux de sabres vides, et de vivres gâtés. Il se faisait un gaspillage scandaleux de vivres, surtout de pain : rien que dans ma chambrée on en jetait une pleine corbeille après chaque repas – c’était une honte en un temps où la population civile en manquait ! Nous mangions à de longues tables sur tréteaux, dans des écuelles étamées constamment graisseuses, et il nous fallait, pour boire, nous servir d’un affreux récipient nommé porrón. C’est une espèce de bouteille en verre, à goulot effilé ; quand vous l’inclinez, le liquide jaillit en jet fluet, ce qui permet de boire à distance, sans la toucher des lèvres, et on se la passe de main en main. Je fis la grève de la soif et réclamait une timbale dès que je vis le porrón ; pour mon goût, cela ressemblait par trop à un urinal, surtout lorsqu’il y avait dedans du vin blanc.

Peu à peu on distribuait des uniformes aux recrues : mais comme on était en Espagne, tout était distribué pièce à pièce et au petit bonheur, de sorte que l’on ne savait jamais avec certitude qui avait reçu, et quoi ; et bien des choses, parmi celles qui nous étaient le plus nécessaires, par exemple les ceinturons et les cartouchières, ne nous furent distribuées qu’au tout dernier moment, alors qu’allait démarrer le train nous emportant sur le front. J’ai parlé d’« uniforme » des milices ; peut-être eût-il été plus juste de dire « multiforme ». L’équipement pour tous était du même type général, mais jamais tout à fait le même chez deux miliciens. A peu près tout le monde, dans l’armée, portait des culottes courtes de velours à côtes, mais à cela se bornait l’uniformité. Certains portaient des bandes molletières, d’autres des guêtres de velours côtelé, d’autres encore des jambières de cuir ou de grandes bottes. Tout le monde portait un blouson à fermeture Eclair, mais certains blousons étaient en cuir, d’autres en laine, et ils étaient de toutes les couleurs imaginables. Il y avait autant de sortes de casquettes qu’il y avait d’hommes. Il était d’usage d’orner le devant de sa casquette de l’insigne de son parti ; en outre, presque tout le monde portait, noué autour du cou, un foulard rouge ou rouge et noir. Une colonne de miliciens en ce temps-là était une cohue d’aspect surprenant. Mais il faut dire qu’on ne pouvait distribuer de vêtements qu’au fur et à mesure que telle ou telle usine, exécutant d’urgence des commandes, en sortait ; et, compte tenu des circonstances, ce n’étaient pas de mauvais vêtements. A l’exception toutefois des chemises et des chaussettes, misérables articles de coton qui ne protégeaient pas du froid. Je me représente avec horreur ce que les miliciens ont eu à endurer, les premiers mois, quand rien n’était organisé. Il me tomba entre les mains, je m’en souviens, un journal vieux alors de deux mois à peine et où je lus qu’un des dirigeants du POUM, de retour d’une tournée d’inspection sur le front, promettait de tâcher d’obtenir que « chaque milicien eût sa couverture » : c’est une phrase qui vous fait frissonner s’il vous est arrivé de dormir dans une tranchée !

Les miliciens.

Le lendemain de mon arrivée à la caserne commença ce à quoi il était comique de donner le nom d’« instruction ». Il y eut au début des scènes de pagaille consternantes. Pour la plupart, les recrues étaient des garçons de seize ou dix-sept ans, issus des quartiers pauvres de Barcelone, tous animés d’ardeur révolutionnaire mais ignorant complètement ce que signifie faire la guerre. On ne parvenait même pas à les faire s’aligner. Et la discipline était inexistante : si un ordre n’avait pas l’air de plaire à un milicien, celui-ci sortait des rangs et discutait véhémentement avec l’officier. Le lieutenant-instructeur était un vaillant et charmant jeune homme au frais visage, qui avait été officier de l’armée régulière et en gardait l’allure : il avait un maintien distingué et était toujours tiré à quatre épingles. Et, bien que cela puisse paraître singulier, il était un socialiste sincère et ardent. Plus encore que les hommes eux-mêmes, il tenait à une égalité sociale absolue entre les officiers et la troupe. Je me souviens de son air surpris et peiné lorsqu’une recrue non au courant l’appela Señor. « Comment ! Señor ! Qu’est donc celui qui m’appelle Señor ? Ne sommes-nous pas tous des camarades ? » Je ne crois pas que cela rendit sa tâche plus facile. En attendant on ne soumettait les bleus à aucun entraînement militaire qui pût leur être de quelque utilité. On m’avait informé que les étrangers n’étaient pas tenus de suivre « l’instruction » (les Espagnols, à ce que je remarquai, avaient la touchante conviction que n’importe quel étranger s’y connaissait mieux qu’eux pour tout ce qui avait trait au métier militaire), mais naturellement je fis comme les autres. J’avais le vif désir d’apprendre à me servir d’une mitrailleuse ; je n’avais jamais eu l’occasion d’en manier une. Mais je m’aperçus avec consternation qu’on ne nous enseignait aucun maniement d’armes. La prétendue instruction militaire consistait purement et simplement à faire l’exercice sur la place d’armes, et le genre d’exercice le plus désuet, le plus stupide : demi-tour à droite, demi-tour à gauche, marche au commandement, en colonne par trois, etc., bref toutes les inutiles idioties qu’on m’apprenait à quinze ans. Drôle de manière d’entraîner une armée de guérillas ! C’est pourtant l’évidence même que si vous ne disposez que de quelques jours pour instruire un soldat, c’est ce qu’il a le plus besoin de savoir que vous devez lui enseigner : à se protéger, à avancer en terrain découvert, à monter la garde et à construire un parapet – et, avant tout, à se servir de ses armes. Or, à cette troupe d’enfants ardents qu’on allait sous peu jeter en première ligne, on apprenait même pas à tirer un coup de feu, ni arracher la goupille de sûreté d’une grenade. Sur le moment je ne me rendis pas compte que c’était parce qu’on avait pas d’armes à distribuer. Dans les milices du POUM le manque de fusils était tel que les troupes fraîches étaient toujours obligées, à leur arrivée au front, d’emprunter ceux des unités qu’elles relevaient. Dans toute la caserne Lénine, je crois qu’il n’y avait pas d’autres fusils que ceux des sentinelles.

Un camion chargé de miliciens… Pour beaucoup de ceux qui se sont entraînés, le front sera l’étape suivante.

Au bout de peu de jours, bien que nous ne fussions encore vraiment qu’une cohue, comparé à toute troupe digne de ce nom, on nous estima prêt à paraître en public ; on nous mena, le matin, aux Jardins publics, sur la colline au-delà de la place d’Espagne. C’était l’habituel terrain de manœuvre de toutes les milices de partis et aussi des carabiniers et des premiers contingents de l’armée populaire tout nouvellement formé[5]. C’était, là-haut, un spectacle étrange, exaltant. Dans tous les chemins et toutes les allées, parmi les parterres de fleurs, des hommes par escouades et compagnies marchaient, dans un sens, puis dans l’autre, raidis, bombant le torse, s’efforçant désespérément d’avoir l’air de soldats. Nul n’avait d’arme, pas un ne portait, complet, l’uniforme des milices, si beaucoup en arboraient des pièces détachées. L’emploi du temps ne variait jamais. Pendant trois heures nous faisions des effets de torse au petit trot (le pas des Espagnols est très court et rapide), puis nous faisions halte, rompions les rangs et, assoiffés, nous allions en foule à mi-côte dans la boutique d’un petit épicier qui faisait des affaires d’or en vendant du vin à bon marché. Mes camarades me témoignaient tous beaucoup d’amitié. En qualité d’Anglais j’étais une espèce de curiosité ; les officiers des carabiniers faisaient de moi grand cas et m’offraient à boire. Cependant, chaque fois que je pouvais mettre notre lieutenant au pied du mur, je réclamais à cor et à cris qu’on m’apprît à me servir d’une mitrailleuse. Je tirais de ma poche mon dictionnaire Hugo et je l’entreprenais dans mon exécrable espagnol : « Yo sé manejar fusil. No sé manejar ametralladora. Quiero aprender ametralladora. Cuándo vamos aprender ametralladora ? »

Et toujours je recevais en réponse un sourire tourmenté et la promesse qu’il y aurait maniement de mitrailleuse mañana. Inutile de dire que ce mañana ne vint jamais. Plusieurs jours passèrent et les recrues apprirent à marcher au pas, à se mettre presque avec promptitude au garde-à-vous, mais si elles savaient par quel bout du fusil sort la balle, c’était bien tout. Un jour, un carabinier armé vint à flâner de notre côté au moment de la pause et nous permit d’examiner son fusil. Il apparut que dans toute ma section, moi excepté, nul ne savait seulement charger un fusil, encore moins viser.

Georges Orwell, Hommage à la Catalogne

Miliciens du POUM à Lecinena, sur le front d’Aragon (Août 1936)

[1] Le fait que le POUM ait eu Orwell parmi ses membres, ainsi que la persécution dont fut victime le parti après mai 37 (notamment à cause de sa critique des staliniens), ne doivent pas nous faire oublier le rôle contre-révolutionnaire que cette organisation avant-gardiste a joué aux côtés de la CNT-FAI pour désarmer le prolétariat de Barcelone.

http://guerredeclasse.fr/2022/06/21/sur-le-role-contre-revolutionnaire-de-la-cnt-fai-et-du-poum-lors-des-journees-de-mai-37/

[2] Au-delà des appartenances idéologiques, il se trouve bien évidemment des hommes et femmes tout à la base des partis et syndicats, et qui n’ont rien à voir avec la pourriture de leur direction. D’ailleurs, beaucoup d’entre eux, en mai 37 et après, se rendront compte de l’imposture de ces organisations qui se prétendaient révolutionnaires et qui constituaient les fractions les plus à gauche de la gauche du Capital. L’adhésion des prolétaires espagnols à la CNT-FAI, à l’UGT et au POUM, et dans une moindre mesure aux partis staliniens et socialistes, marque justement la victoire de ces avant-gardes politiques dans le dévoiement de la révolution de 36-37.

[3] Nous savons, contrairement à Orwell, que les milices ne furent pas levées par les syndicats mais furent le fruit de la spontanéité de l’auto-mouvement du prolétariat prêt à défendre ses conquêtes révolutionnaires. Par la suite, l’appel à lutter contre le « fascisme » et la mobilisation continue des milices permirent d’envoyer le prolétariat se battre au loin contre un ennemi extérieur. Quant à l’envoi des armes au front, loin de toujours assurer aux milices combattantes d’être bien pourvues en matériel, il eut cet avantage de désarmer ce même prolétariat qui se trouvait « à l’arrière ». Ainsi, l’État pouvait reprendre du terrain jusqu’à sa victoire de mai 37.

[4] Il s’agit d’un bon exemple de la rapidité de la transformation sociale, dans un sens comme dans l’autre. Orwell donne également des exemples à propos du reflux de la révolution lors de son retour à Barcelone, juste avant les événements de mai 37 : http://guerredeclasse.fr/2022/05/03/85-ans-des-barricades-de-barcelone/

[5] Suite au décret de militarisation des milices du 10 octobre.