« Et cet autre petit homme qui s’abritait dans l’encadrement d’une porte et qui hochait la tête d’un air ravi en entendant le bruit d’enfer de la fusillade sur la place de Catalogne et qui disait (sur le même ton qu’il eût dit qu’il faisait beau) : “ Nous revoilà au 19 juillet ! ” »

Georges Orwell, le 8 mai 1937 à Barcelone, dans Hommage à la Catalogne

Il y a 86 ans démarrait en Europe, dans la péninsule ibérique, une révolution sans précédent qui marqua le début de ce qu’il est convenu d’appeler la guerre civile espagnole, ou guerre d’Espagne. Nous en profitons pour remonter dans le temps et revenir sur cet épisode décisif dans la série des insurrections qui ont émaillé l’Histoire des luttes de classe, en nous concentrant à nouveau sur la Catalogne. Parallèlement et en réponse au coup d’État franquiste[1], le soulèvement victorieux du prolétariat eut lieu dans toute la partie du pays qui deviendra, pour les trois années suivantes, la « zone républicaine » : régions de Valence, de Murcie, de Nouvelle-Castille, d’Andalousie, une partie de l’Aragon, ainsi que le nord de l’Espagne avec, notamment les Asturies. Pour une vue d’ensemble plus « parlante », on peut se reporter à la carte placée en fin d’article.

Avant Barcelone 37, qui signe la défaite du prolétariat catalan et le début de la répression démocratique, il y eut donc Barcelone 36 et la victoire des masses qui se jetèrent contre les armées de Franco. On peut déjà y voir toute la force du prolétariat en action qui, une fois défait de ses entraves, procède à la communisation et s’organise en milices. Ces dernières seront justement, dès les premiers mois de la guerre, envoyées sur le front, d’Aragon et de Madrid en particulier, pour être incorporées au sein de la future armée populaire. Quant aux terres agricoles réappropriées et employées communautairement durant les premières phases du conflit, elles seront réaccaparées une année plus tard et réintégrées dans le giron de la propriété, privée ou étatique.

Voici donc une immersion dans la ville des barricades, avec les extraits d’un ouvrage d’Agustín Guillamon, historien de l’anarchisme, qui débute d’ailleurs son chapitre par une citation de Sénèque : Vivere militare est… Vivre, c’est lutter[2].

L’HEURE EST GRAVE POUR L’ESPAGNE

L’HEURE EST GRAVE POUR L’ESPAGNE

Une partie de l’armée du Maroc s’est soulevée contre la République[3]…

Personne, absolument personne, ne s’est joint à cette entreprise absurde sur la péninsule[4]…

Des « foyers héroïques » composés d’éléments loyaux résistent en des points du Protectorat…

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINE LA SITUATION[5].

(LA VOZ, quotidien de Madrid, samedi 18 juillet 1936)

Des armes ! Des armes !

Le 17 juillet dans l’après-midi, l’armée s’était soulevée à Melilla. Interrogé par des journalistes sur ce qu’il pensait faire face au soulèvement, le chef du gouvernement espagnol, Caseres Quiroga, répondit par une boutade : « Ils se sont (sou)levés ? Ben, moi je vais me coucher. »[6] Le 18 juillet 1936, la rébellion militaire s’était étendue à l’ensemble du Maroc, aux Canaries et à Séville.

La garnison militaire de Barcelone était constituée de 6 000 hommes environ, face aux presque 2 000 hommes de la garde d’assaut (police anti-émeute) et les 200 mossos d’esquadra (gendarmes du gouvernement autonome de la Généralité de Catalogne). La garde civile, dont personne ne savait avec certitude en faveur de qui elle se déciderait, comptait 3 000 hommes. La C.N.T.-F.A.I. était forte de 20 000 militants environ, organisés en comités de défense de quartier, prêts à prendre les armes. Elle s’engageait, à la commission de liaison de la C.N.T. avec la Généralité et les militaires loyaux, à arrêter les golpistas[7] (les militaires factieux) avec seulement 1 000 militaires armés. Mais les négociations de la C.N.T avec Escofet, commissaire de l’Ordre public, et avec José Maria Espana, le gouverneur (représentant le pouvoir central de Madrid), n’aboutirent pas. La nuit du 17 juillet, le cénétiste Juan Yagüe[8], secrétaire du Syndicat du transport maritime, organisa l’assaut des dépôts de munitions des bateaux de guerre amarrés dans le port, et s’empara d’environ 150 fusils, auxquels s’ajoutèrent le 18 ceux pris dans les armureries, aux serenos (personnes chargées de surveiller les rues et d’ouvrir les portes des immeubles la nuit) et autres surveillants de la ville. Ce petit arsenal, gardé par le Syndicat du transport maritime, sur les Ramblas, provoqua un affrontement avec le commissaire de l’Ordre public, qui le réclamait pour lui. Il y avait le risque d’un affrontement armé avec la garde d’assaut, et les militants cénétistes eux-mêmes en arrivèrent à menacer ceux qui à leurs yeux étaient trop conciliants, comme Durruti et Garcia Oliver. L’incident fut clos par la remise de quelques vieux fusils inutilisables à Guarner, bras droit d’Escofet, en évitant ainsi une rupture entre républicains et anarchistes à la veille du coup d’État militaire.

Des éléments de l’armée se soulèvent au Maroc et à Séville, contre lesquels les forces loyales se battent…

[LE PRÉSIDENT] AZAÑA CONFIE LE POUVOIR À MARTÍNEZ BARRIO…

Démission de Casares Quiroga…

Le Front Populaire est aux côtés du gouvernement constitué…

Destitution des généraux Queipo de Llano, Cabanellas, Franco et Goded…[9]

(EL SOL, quotidien de Madrid, dimanche 19 juillet 1936)

Le 19 juillet à partir de 3 heures du matin, une foule croissante réclamait des armes au palais du gouverneur, Plaza Palacio. Il n’y avait pas d’armes pour le peuple parce que le gouvernement de la Généralité craignait bien plus une révolution ouvrière que le soulèvement militaire contre la République. Juan García Oliver, du balcon du palais du gouverneur, demanda aux militants cénétistes de se mettre en rapport avec les comités de défense de leurs quartiers respectifs ou de se diriger vers les casernes de San Andrés, en attendant de pouvoir s’emparer de l’armement qui s’y trouvait. Un peu plus tard, au même endroit, lorsque fut annoncé le début du soulèvement à Barcelone, il y eut fraternisation entre les manifestants et les gardes d’assaut lorsque ceux-ci, munis de fusils et pistolets, remirent leurs armes aux volontaires civils qui les réclamaient[10]. Au même moment, le lieutenant d’aviation Servando Meana, sympathisant de la C.N.T. qui coordonnait l’information entre la base aérienne du Prat et José Maria Espana, livra les armes stockées au ministère de l’Intérieur aux anarcho-syndicalistes, à ses risques et périls, sans que ses supérieurs en soient informés. Les cénétistes du Syndicat de la chimie commencèrent à fabriquer des grenades.

[…]

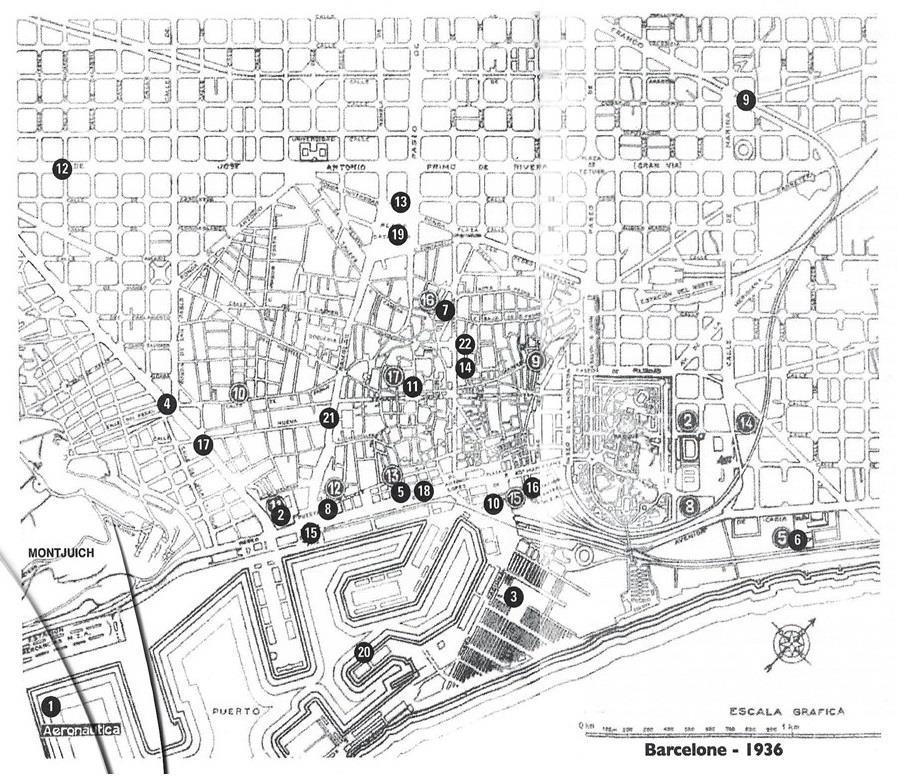

1) Aéronavale… 2) caserne Atarazanas… 3) quartier de La Barceloneta… 4) Brecha de San Paulo…

5) Capitania… 6) Caserne des Docks… 7) Dépendances militaires…

9) Diagonal (Avenida de 14 Abril) … 10) École de la marine marchande… 11) Généralité…

12) Gran Via… 13) Hôtel Colón… 14) Maison Cambó… 15) Monument de Colomb…

16) Palais du Gouverneur… 17) Paralelo… 18) Paseo de Colon… 19) Place de Catalogne…

20) Quai des Baléares… 21) Ramblas… 22) Rue Mercaders / Syndicat de la construction…

Les principales casernes se trouvaient dans la banlieue proche de la ville et leur stratégie, prévisible, confirmée par des documents des conjurés tombés entre les mains du commandant Felipe Diaz Sandino[11], était de converger vers le centre-ville pour occuper les centres officiels, particulièrement le palais de la Généralité et celui du gouverneur, les centres de communications comme le central téléphonique, les postes et télégraphes, les stations de radio et de faire la jonction avec le siège de la Région (le bâtiment de Capitania[12]).

Les forces fidèles à la Généralité avaient une direction bicéphale : d’une part, le commissariat à l’Ordre public de Via Layetana, dirigé par le capitaine Escofet et le commandant Alberto Arrando, qui détenait le commandement provisoire des gardes d’assaut, et où Companys s’était réfugié[13]. D’autre part, le représentant de la République José María España, qui pendant ce temps dirigeait les opérations du palais du gouverneur, où il avait rassemblé les deux tiers de la garde civile dès 11 heures du matin le 19 juillet.

Des armes ! Des armes !

Le plan du Comité de défense confédéral, conçu par García Oliver, consistait à surveiller les mouvements à proximité des casernes et à laisser sortir la troupe sans l’attaquer, car il serait plus facile de la vaincre en pleine rue. L’étroite relation personnelle entre les dirigeants de la C.N.T. et plusieurs officiers républicains, en particulier des casernes d’Atarazanas et de la base aérienne du Prat, fut d’une portée décisive le 19 juillet, permettant la livraison de l’important arsenal de la caserne d’Atarazanas et des armes stockées au palais du gouverneur, en plus des bombardements continuels de l’aviation sur les casernes occupées par les factieux. La collaboration de la C.N.T. avec les forces aériennes s’était déjà matérialisée quelques jours avant le soulèvement militaire par des vols très utile d’étude et de reconnaissance sur Barcelone, réalisés par plusieurs membres du groupe Nosotros[14] dans des avions pilotés par les officiers Ponce de Leon et Meana, avec le consentement de Diaz Sandino, le commandant de la base aérienne du Prat.

La présomption et l’incompétence des officiers factieux, qui étaient convaincus que la « populace » s’enfuirait effrayée au premier coup de canon, ou en les voyant défiler de façon martiale dans les rues, expliquent les embuscades qu’ils subirent au Cinco de Oros, à Balmes-Diagonal ou dans l’avenue Icaria, où ils furent surpris et massacrés alors qu’ils avançaient lentement en pleine rue avec des mulets tirant les pièces d’artillerie, sans avant-garde et sans être protégés par l’infanterie[15]. Les militaires factieux étaient sûrs que leur soulèvement serait une promenade militaire, comme cela avait été le cas le 6 octobre 1934[16]. Mais le 19 juillet, les militaires insurgés n’avaient pas en face d’eux quatre exaltés catalanistes, dirigés par un gouverneur incompétent comme le fasciste Dencás, ou un commissaire anti-cénétiste comme Badía, fâché de plus avec Companys pour une histoire de jupons. Ils avaient en face d’eux le prolétariat industriel barcelonais, organisés dans les comités de défense de chaque quartier ouvrier et dans des groupes de militants des divers syndicats de branche de la C.N.T. ; c’est à dire ces combattants prolétaires, non professionnels, qui au cours de la lutte, allaient être appelés et allaient s’appeler eux-mêmes, dès le 19 juillet dans l’après-midi, milices ouvrières, miliciens, au fur et à mesure qu’ils s’armaient.

Les milices ouvrières s’organisent.

À l’exception de Cinco de Oros, l’initiative de l’affrontement avec les militaires factieux revient au prolétariat : sur le Paralelo, à Pueblo Nuevo, à la Barceloneta, à San Andrés. Les gardes d’assaut (1 960 hommes au total[17]) furent incités à la lutte et à la résistance par la détermination et le courage des ouvriers, qui les appuyaient en masse. À de nombreuses occasions, les gardes d’assaut vacillèrent, comme rue Diputacíon pour s’attaquer à l’artillerie, ou bien collaborèrent même avec les militaires factieux, comme place de España, ou alors furent décimés et anéantis par les militaires factieux, comme cela arriva à une compagnie sur le quai des Baléares, sur le port. Le général Aranguren et le colonel Brotons, au commandement de la garde civile, étaient des « demi-prisonniers » dans le palais du gouverneur, étroitement surveillés par José María España, Vicente Guarner (adjoint d’Escofet) et Enrique Perez Farras. La garde civile resta une véritable inconnue toute la journée durant, jusqu’au moment où le colonel Escobar reçut l’ordre du général Aranguren de prendre l’Université et l’Hôtel Colón[18]. Escofet, commissaire à l’ordre public, avait donné la consigne à Aranguren par téléphone, au nom du président Companys, que la garde civile intervienne, essayant ainsi de rompre la dynamique du prolétariat et de rompre la neutralité douteuse et attentiste de la garde civile. Mais la méfiance des ouvriers et de la Généralité envers les tricornes[19] fut constante. Les effectifs de la garde civile avaient déjà reçu l’ordre de se concentrer dans la nuit du 18 juillet devant deux casernes seulement, celle d’Ausias March et celle de Consejo de Ciento, pour mieux les contrôler et éviter que certains ne passent du côté des insurgés, comme cela se produisit avec le détachement aux ordres du commandant Recas, envoyé au couvent des Carmélites. Les deux casernes furent constamment surveillées par des groupes cénétistes et des détachements de gardes d’assaut. Durant la lente progression des deux-tiers de la garde civile Via Layetana, lorsqu’ils se dirigeaient du palais du gouverneur à la place de la Catalogne, ses effectifs étaient séparés par des soldats d’intendance loyalistes et surveillés de près par des groupes d’ouvriers armés. L’intervention des gardes civils ne fut donc pas décisive à Barcelone. Ce qu’il faut remarquer, c’est qu’initialement ils sont restés neutres et qu’ils n’ont pas été grossir les rangs des factieux. Demander si le soulèvement militaire a été vaincu par les corps des gardes d’assaut et de la garde civile « contrôlés » par la Généralité, ou bien par la C.N.T., n’est qu’une polémique clairement politique née à posteriori, injustifiée d’un point de vue historique, car ces deux corps étaient minés par l’ennemi[20]. Le climat populaire et révolutionnaire, contagieux et torrentiel, que l’on pouvait respirer à Barcelone le 19 juillet, obligea les forces de l’ordre public à accomplir leur devoir, s’unissant ensuite fraternellement au combat commun contre le fascisme[21].

La fameuse garde civile, avec ses tricornes et, surtout, ses fusils…

De quel côté cette compagnie se trouve-t-elle ?

Ce fut le prolétariat barcelonais qui prit l’initiative, organisé par quartiers dans les comités de défense cénétistes[22]. Et nous entendons par prolétariat la population des immigrés (de l’intérieur de l’Espagne) récents des quartiers marginaux et marginalisés des « maisons bon marché » et des baraques de la Torrasa, Collblanch, Can Tunis, Santa Coloma, Somorrostro ou San Andrés, et les ouvriers industriels (surtout du textile, mais aussi de la métallurgie, du port, du gaz et de l’électricité, du bâtiment, des transports, des industries chimiques et du bois, etc.), mal payés et maltraités, avec des règlements humiliants, des conditions de travail draconiennes, la généralisation du travail aux pièces, des salaires hebdomadaires qui ne couvraient pas les besoins minimums ; des conditions de vie extrêmement dures, incertaines et misérables dans les quartiers de Sans, Pueblo Nuevo, Pueblo Seco, Clo, San Andrés et la Barceloneta ; et les nombreux chômeurs[23] des divers quartiers ouvriers de Barcelone, de l’Hospitalet et de Badalone. Comme la victoire de l’insurrection à Barcelone aurait eu un poids décisif sur l’ensemble de la Catalogne, un groupe de mineur de l’Alto Llobregat et de nombreux militants de Tarrasa s’étaient, dès la nuit du 18 juillet, rendus à Barcelone.

Barricades sur l’avenue du Paralelo.

Dans les années 30 à Barcelone, la C.N.T. tissait un monde de relations sociales, familiales, de voisinage et d’origine migratoire, profondes et nécessaires, qui se manifestaient par un associationnisme de quartier vigoureux, aux caractéristiques universelles, allant des besoins syndicaux et culturels à ceux de solidarité ou d’autodéfense face aux abus patronaux et policiers. Dans une ville au taux migratoire[24] très élevé depuis 1914, il y avait un effet d’appel, où l’immigrant le plus ancien renseignait les membres de sa famille ou les amis du « village » sur le travail et le logement, ce qui produisait un phénomène peu étudié de concentration dans des quartiers déterminés, ou même dans certaines rues précises, de personnes de même origine[25]. L’énorme force de la C.N.T. dans les quartiers ouvriers s’était construite précisément à partir de ce travail sans bruit et patient d’organisation, de syndicalisation, d’acculturation, de « prolétarisation » et de défense de cette main d’œuvre massive en provenance du monde rural. Barcelone était une ville industrielle aux grandes inégalités sociales et profondément classiste, aux différences visibles très prononcées qui se manifestaient dans l’habillement et l’alimentation[26], et dans la nette délimitation géographique des classes entre les élégants quartiers bourgeois (aux alentours du Paseo de Gracia et à droite de l’Ensache), avec leurs immeubles luxueux où fleurissait le modernisme, et les quartiers ouvriers, sans infrastructures ni services, insalubres, dont l’urbanisme déficient ne servait que les industries, où les logements ouvriers n’étaient que le stockage, près de l’usine, d’une main d’œuvre à bon marché et abondante, que le chômage croissant des années 30 jeta dans la misère et la marginalisation, augmentant la densité de la population du vieux quartier à des niveaux semblables à ceux de Calcutta, et réduisant partout les différences entre prolétaires et lumpen[27], qui partageaient la même situation, la lutte pour la survie[28]. D’autre part, l’histoire sociale récente de la ville, avec des affrontements comme la grève de La Canadiense[29] (1919), et la guerre de classe ouverte du « pistolérisme » (1917-1923)[30] qui se termina en faveur du patronat par la dictature de Primo de Rivera[31], démontrait que la société barcelonaise n’était pas fondé sur un modèle de cohésion sociale, mais bien au contraire sur un modèle autoritaire de soumission du prolétariat au diktat de la bourgeoisie locale, qui n’hésitait pas à recourir au terrorisme d’État ou à la répression de l’armée pour maintenir son autorité.

Des tableaux symbolisant la République… Des inscriptions « C.N.T. » … Des gardes d’assaut armés aux côtés des miliciens… Les ennemis du prolétariat avaient décidément encore à être démasqués.

Dès la première sortie des troupes factieuses dans la rue le 19 juillet, vers 4h15 du matin, et jusqu’à midi, ces comités de défense, auxquels s’étaient incorporés les groupes d’affinité anarchistes, les membres des athénées libertaires (centres d’éducation populaire) et les militants cénétistes concentrés aux sièges des divers syndicats de la C.N.T. (surtout ceux du bois, rue Rosal, des transports et du métal, Rambla Santa Monica, et du bâtiment, 26 rue Mercaders, près de la Casa Cambo), prirent l’initiative de la lutte armée. Vers 9 heures du matin, la contagion révolutionnaire, un phénomène d’imitation massive, de curiosité et d’audace, s’étendit et se transforma vers midi en phénomène de masse où une foule immense voulait participer à tout prix à la bataille de Barcelone contre le fascisme, inquiète à l’idée de ne pouvoir prendre part d’une façon ou d’une autre à la victoire populaire plus que certaine. La radio ne cessait d’encourager la lutte avec ses nouvelles réconfortantes. Des voitures réquisitionnées sur lesquelles étaient inscrits les sigles C.N.T.-F.A.I. ou U.H.P. (Union de Hermanos Proletarios – Union des frères prolétaires[32]), remplies de miliciens armés, assuraient un lien efficace entre les barricades, les lieux où se déroulaient les combats et les locaux syndicaux, en roulant à vive allure dans les petites rues totalement contrôlées par les ouvriers. Les travailleurs du central téléphonique, qui avaient coupé les lignes entre Capitania et les casernes qui s’étaient soulevées, installèrent des téléphones sur certaines barricades stratégiques[33].

Gardes d’assaut ouvrant le feu depuis l’intérieur… du central téléphonique.

À la Brecha de San Pablo, au croisement du Paralelo avec la rue San Pablo, la Ronda de San Pablo et la rue Rosal, à côté du Molino, le prolétariat armé, sans aide aucune, mit l’armée en déroute. Mais cette victoire eut été impossible sans cette immense masse populaire qui harcelait les factieux à chaque coin de rue, de chaque balcon, de chaque porte cochère, des toits, qui surveillait les mouvements des soldats, dressait des barricades, offrait de la nourriture et des boissons, de l’aide, de l’information ou un refuge aux combattants ouvriers, et qui attendait, impatiente, que quelqu’un tombe, blessé, pour lui prendre son fusil ou son pistolet afin de continuer le combat.

Vers 9 heures du matin, un escadron, en provenance de la place de l’Universidad, descendit la Ronda de San antonio vers la Brecha de San Pablo. Mais à la Ronda de San Pablo, face au marché San Antonio, les factieux, attaqués de toute part par une foule audacieuse, durent se réfugier dans le couvent des Escolapios de San Antonio, où après une heure de siège, sans munitions, ils furent contraints de se rendre.

A 11 heures du matin, les troupes qui avaient occupé la place d’España essayèrent d’aider les militaires factieux qui combattaient à la Brecha de San Pablo, car après cinq heures de combats, ils avaient besoin de cartouches et de provisions. Non seulement elles ne purent avancer au-delà du cinéma Avenida, mais de plus, acculées par la foule, elles durent reculer. Après plusieurs heures de résistance, elles abandonnèrent la place qu’elles ne pouvaient plus contrôler. Elles laissèrent dans leur retraite précipitée vers la caserne d’où elles étaient sorties, les 2 pièces d’artillerie qu’elles avaient installées en plein milieu de la place : les attaques croissantes et audacieuses des comités de défense de Sans, Hostafrancs, La Torrasa, La Bordera et Collblanch, qui avaient pris l’enceinte du Parc des expositions et toutes les rues qui débouchaient sur la place d’España, rendraient celle-ci indéfendables si les masses ouvrières arrivaient à prendre la rue Tarragona, seule voie ouverte pour retourner à la caserne. A 15 heures, la place d’España était aux mains du peuple. C’était une place fantasmagorique, pleine de cadavres et d’animaux éventrés.

Place de Catalogne.

L’assaut final contre les mitrailleuses installées au centre de l’avenue Paralelo que nous avons déjà décrit, eut lieu entre 11 heures et midi, parce que les troupes factieuses qui combattaient à la Brecha étaient totalement isolées et ne pouvaient recevoir aucune aide. Entre midi et 14 heures, un petit groupe attendit que les derniers soldats, réfugiés à l’intérieur du Molino, n’aient plus de munitions. Entre-temps, l’immense foule qui était maître du Paralelo, de la place d’España jusqu’à Atarazanas et de la Brecha jusqu’au couvent des Escolapios, se déplaça, victorieuse, excitée et mieux armée, vers les lieux où les combats perduraient, anxieuse de ne point laisser s’échapper la gloire d’intervenir dans la victoire finale sur le fascisme, ou bien vers les casernes de San Andrés où bientôt elle pourrait s’approprier les fusils qu’elle avait tant convoités.

C’est cette masse, armée ou non, gagnée par la fièvre révolutionnaire, que nous retrouvons place de Catalogne, harcelant les troupes factieuses jusqu’à ce qu’elles rompent les rangs et soient contraintes de se réfugier à l’Hotel Colón sans avoir pu prendre Radio Barcelona, au numéro 12 de la rue Caspe, ou Radio Asociacíon, au 8 de la Rambla de los Estudios, qui se trouvaient à proximité. C’est cette même foule, curieuse, exaltée, audacieuse et presque téméraire qui arrête et paralyse les forces d’artillerie qui sont arrivées à l’angle des rues Diputacíon et Lauria pour aider les factieux isolés et assiégés place de Catalogne, se trouvant si près qu’ils entendent les tirs de mitrailleuse de l’Hotel Colón. C’est cette même foule qui a vaincu et dispersé les factieux place Urquinaona. C’est celle-là même, qui ne reconnaît ni tendances idéologiques ni partis, qui fraternise au cours des combats de rue avec les gardes d’assaut et la garde civile, qui en sapent la discipline. C’est encore cette masse qui a pris d’assaut la caserne de San Andrés, s’emparant de 30 000 fusils, et qui, de par seule présence, exultante et fêtarde, a paralysé les gardes d’assaut qui devaient les en empêcher. C’est cette même foule furieuse et impatiente qui, le 20, exécutait sans pitié les curés et militaires qui continuaient à résister en provoquant un bain de sang populaire inutile, et qui ensuite s’acharnait sur certains cadavres.

Extraits de Barricades à Barcelone : La CNT de la victoire de juillet 1936 à la défaite de mai 1937, d’Agustín Guillamón

L’Espagne divisée dès juillet 1936…

Le prolétariat est victorieux à Barcelone, Madrid, Valence, Málaga, notamment…

Les militaires insurgés prennent Cadix, Séville, Cordoue, Salamanque, Burgos[34], Oviedo… ainsi que Huesca, Saragosse et Teruel, en Aragon[35].

[1] « Franquistes », « insurgés », « factieux », « nationalistes », « rebelles » … C’est ainsi que sont désignés, dans la plupart des ouvrages sur la guerre d’Espagne, les protagonistes du camp opposé à la démocratie. On n’oubliera pas d’y ajouter le terme qui fera date dans l’Histoire, et qui servira également à frapper les ennemis de la contre-révolution : « fascistes » … On peut aussi faire remarquer que le régime franquiste n’a rien à voir avec ceux de l’Italie fasciste ou l’Allemagne nazie, si ce n’est que ces derniers ont soutenu l’Espagne nationaliste durant ce conflit.

[2] Lettres à Lucilius, écrites en 63-64 apr. J.-C.

[3] Franco avait fait une partie de sa carrière militaire au Maroc, où était stationnée l’armée d’Afrique, l’unité la plus importante et la mieux entraînée de l’armée espagnole. Dans la nuit du 18 au 19 juillet 1936, le général et futur chef d’État s’envola des Îles Canaries, où il avait été exilé par le gouvernement de Front populaire quelques mois plus tôt, pour rejoindre le protectorat et prendre le commandement de l’armée d’Afrique.

[4] En réalité, des garnisons allaient se soulever également dans les principales villes de la péninsule puisque, du côté nationaliste, la préparation du coup d’État avait lieu depuis des mois, et s’était accéléré avec la montée de l’incendie social, incendie qui avait nécessité, du côté républicain, la formation du Front populaire. Pour plus de détails sur cette préparation du coup d’État, on peut se référer aux premiers chapitres de l’ouvrage de Bolloten.

[5] Assertion invalidée le lendemain. Entre le 18 et 19 juillet, trois chefs de gouvernement se succèderont en une journée : Quiroga, puis Barrio et finalement Giral.

[6] « Azaña [le président de la République] et Casares Quiroga redoutant davantage la tension sociale que les activités conspiratrices sur lesquelles ils recevaient des rapports quotidiens, et l’existence d’une force antirévolutionnaire armée étant par ailleurs pour la Gauche républicaine le seul espoir de conserver une certaine indépendance d’action vis-à-vis des organisations ouvrières, ils ne prirent aucune mesure contre les militaires. »

Richard Robinson, cité par Burnett Bolloten dans La guerre d’Espagne – Révolution et contre-révolution (1934-1939).

Au gouvernement Quiroga, qui dura du 13 mai au 19 juillet 1936, succéda celui de Martínez Barrio, qui ne dura que le temps d’une matinée !

[7] Littéralement « les putschistes »

[8] Il s’agit soit d’une erreur de la part d’Agustín Guillamón, soit d’un homonyme. En effet, toutes les recherches sur le dénommé Juan Yagüe renvoient à un militaire du camp franquiste, aussi connu sous le surnom de « boucher de Badajoz ». Quant à Pablo Yagüe, c’était un membre du parti stalinien.

[9] Le général Goded, qui devait organiser la prise de Barcelone, dut finalement se rendre et il fut fusillé le mois suivant par les républicains.

[10] Même si des revirements et changements de bord peuvent avoir lieu quand des individus abandonnent leur rôle de « policier » qui leur est dévolu, il est bon de rappeler la fonction essentiellement étatique de la garde civile et de la garde d’assaut, en tant qu’organe répressif dirigé tout d’abord à l’encontre du prolétariat désireux de s’auto-abolir. Un parallèle intéressant peut être fait avec la garde républicaine, la garde nationale et la garde mobile, lors des journées de juin 1848 :

« Devant ces retranchements campaient les bourgeois, ou plutôt leurs valets. La garde nationale avait fait peu de choses ce jour-là. C’est la ligne et la garde mobile qui avaient accompli la plus grande partie de la besogne ; la garde nationale occupait les quartiers calmes et les quartiers conquis.

C’est la garde républicaine et la garde mobile qui se sont comportées le plus mal. La garde républicaine, réorganisée et épurée comme elle l’était, se battit avec un grand acharnement contre les ouvriers gagnant contre eux ses éperons de garde municipale républicaine. La garde mobile qui est recrutée, dans sa plus grande partie, dans le lumpenprolétariat parisien, s’est déjà beaucoup transformée, dans le peu de temps de son existence, grâce à une bonne solde, en une garde prétorienne de tous les gens au pouvoir. Le lumpenprolétariat organisé a livré sa bataille au prolétariat travailleur non organisé. Comme il fallait s’y attendre, il s’est mis au service de la bourgeoisie, exactement comme les lazaroni à Naples se sont mis à la disposition de Ferdinand. Seuls, les détachements de la garde mobile qui étaient composés de vrais ouvriers passèrent de l’autre côté. »

Friedrich Engels dans La Nouvelle Gazette rhénane, 29 juin 1848

[11] Felipe Diaz Sandino se rendit personnellement à l’aéroport de Logrono pour enquêter sur la préparation d’un coup d’État militaire fomenté par le capitaine del Val, en provenance de Madrid. La conspiration confirmée, il en informa le général Nunez de Prado et Casares Quiroga. Devant la passivité de ses supérieurs, il décida d’épurer les éléments droitiers sous son commandement et de stocker des bombes et des cartouches de mitrailleuse dans la base aérienne du Prat, tout en resserrant les liens avec la Généralité et la C.N.T.

[12] Bâtiment du commandement de la Région militaire de Catalogne où se trouvait à la fois des hauts gradés fidèles à la République et d’autres à la rébellion.

[13] Dans la cour du commissariat il y avait deux voitures rapides, le réservoir plein, préparées pour la fuite de Companys, Escofet et leurs familles, vers un port de Maresme où un bateau les attendait pour les emmener en France.

[14] Littéralement « Nous autres ». Groupe au sein de la F.A.I. qui rassemblait des anarchistes dits « révolutionnaires » (en opposition à une tendance syndicaliste) et dont faisaient notamment partie Francisco Ascaso, Buenaventura Durruti et Juan García Oliver.

[15] Pour plus de détails sur l’ensemble de ces opérations, on peut se référer à la partie sur l’insurrection du 19 juillet de l’ouvrage Barricades à Barcelone : La CNT de la victoire de juillet 1936 à la défaite de mai 1937, d’Agustín Guillamón, que nous ne pouvons reproduire dans son intégralité ici, où sont relatés l’ensemble des événements, quartier par quartier, lors de cette journée héroïque du prolétariat catalan.

[16] À contrario de la révolte dans les Asturies en octobre 1934, celle lancée au même moment à Barcelone fut un fiasco. Malgré le succès initial relatif de l’appel à la grève générale, la classe ouvrière à Barcelone demeura passive. Restée en dehors de l’Alliance ouvrière (regroupement de différents partis), la CNT, y voyant une force concurrente, ne se joignit pas au mouvement de grève et, le front unique ainsi brisé, le gouvernement de Madrid put rétablir son autorité aisément.

[17] C’était un corps policier qui avait une pauvre préparation militaire, formé d’hommes d’âge avancé pour la plupart et pères de famille.

[18] « Tout au bout des Ramblas, de notre côté, autour de la place de Catalogne, la situation était si compliquée qu’elle eût été tout à fait inintelligible si chaque bâtiment n’avait pas arboré un pavillon de parti. Le principal point de repère, ici, était l’hôtel Colón, quartier général du P.S.U.C., qui dominait la place de Catalogne. À une fenêtre près de l’avant-dernier O de l’énorme « Hôtel Colón » qui s’étale sur la façade, ils avaient placé une mitrailleuse qui pouvait balayer la place avec une meurtrière efficacité. »

George Orwell à propos de l’hôtel Colón, devenu siège du P.S.U.C., en mai 1937, Hommage à la Catalogne.

[19] Il s’agit des chapeaux portés par les gardes civils.

[20] L’attitude de la garde civile et de la garde d’assaut varie : dans certaines villes, elles rejoignirent les insurgés nationalistes ou s’y opposèrent mollement. Dans d’autres, elles restèrent fidèles au gouvernement républicain. Peu importe néanmoins : ce sont ces deux corps armés qui, en mai 37, participeront activement à l’écrasement des prolétaires.

[21] Sur le caractère essentiellement contre-révolutionnaire de la lutte antifasciste dénoncée par le groupe Union Communiste et les camarades de BILAN, on peut se référer à deux de nos précédentes publications :

http://guerredeclasse.fr/2022/06/10/union-communiste-il-faut-agir-mais-pas-dans-la-confusion/

http://guerredeclasse.fr/2022/07/14/la-repression-en-espagne-et-en-russie/

[22] Les comités de défense constituaient à Barcelone une véritable structure militaire clandestine, mise en place dès 1931 (à la naissance de la Seconde République) et fortement renforcée en 1935 (après les défaites des soulèvements ouvriers de 1934).

[23] Dans les années 30, les comités de défense de la C.N.T. avaient recruté dans leurs rangs de nombreux ouvriers au chômage avec un double objectif : de solidarité, en leur payant un salaire, et de tactique pour éviter qu’ils ne deviennent des briseurs de grève. Ce recrutement fut toujours à la fois d’appoint et tournant, pour des raisons de solidarité et pour éviter leur professionnalisation et aussi pour que passent par les comités de défense le plus grand nombre possible de militants, qui en cas d’urgence, constitueraient ainsi d’importants effectifs préparés pour le combat.

[24] Entre 1900 et 1930, la population de Barcelone avait doublé, passant de 500 000 à un million d’habitants. L’ouverture de la Via Layetana, la construction de l’Ensache et les travaux du métro et de l’Exposition universelle de 1929 requéraient une abondante main d’œuvre à bon marché, qui vint alimenter les rangs du chômage massif dans les années 30.

[25] Comme par exemple l’abondante émigration d’« El barranco del hambre »(« la vallée de la faim », la zone montagneuse des provinces de Castellon et de Teruel) à Pueblo Nuevo entre 1910 et 1930, et de Murcie à La Torrasa dans les années 30.

[26] Dans Hommage à la Catalogne, Orwell constate ces disparités sociales lors de son second passage à Barcelone en mai 1937, durant la phase de reflux de la révolution :

http://guerredeclasse.fr/2022/05/03/85-ans-des-barricades-de-barcelone/

[27] Il faut, à titre de distinction, rappeler le caractère contre-révolutionnaire du Lumpenprolétariat, posé dans le Manifeste communiste par Marx et Engels :

« De toutes les classes qui, à l’heure présente, s’opposent à la bourgeoisie, le prolétariat seul est une classe vraiment révolutionnaire. Les autres classes périclitent et périssent avec la grande industrie ; le prolétariat, au contraire, en est le produit le plus authentique.

Les classes moyennes, petits fabricants, détaillants, artisans, paysans, tous combattent la bourgeoisie parce qu’elle est une menace pour leur existence en tant que classes moyennes. Elles ne sont donc pas révolutionnaires, mais conservatrices ; bien plus, elles sont réactionnaires : elles cherchent à faire tourner à l’envers la roue de l’histoire. Si elles sont révolutionnaires, c’est en considération de leur passage imminent au prolétariat : elles défendent alors leurs intérêts futurs et non leurs intérêts actuels ; elles abandonnent leur propre point de vue pour se placer à celui du prolétariat.

Quant au lumpenprolétariat, ce produit passif de la pourriture des couches inférieures de la vieille société, il peut se trouver, çà et là, entraîné dans le mouvement par une révolution prolétarienne ; cependant, ses conditions de vie le disposeront plutôt à se vendre à la réaction. »

[28] Cette description de la pression urbaine à Barcelone est une claire illustration de La question du logement de Engels qui mit en perspective dès 1872 les effets de celle-ci liée au développement de la grande industrie, comme nécessité du mode de production capitaliste.

[29] Grève des ouvriers de la Canadiense, grande compagnie d’électricité à Barcelone, en février 1919, qui s’étendit à toute la ville, avec notamment des coupures de courant opérées par les ouvriers grévistes. À l’issue de cette grève générale qui dura deux semaines, le gouvernement fit voter des lois instituant la journée de huit heures.

[30] Période d’affrontements entre le milieu patronal et les militants syndicalistes, qui vit des pratiques de guérilla, avec attentats et exécutions. Ascaso, Durruti et Oliver furent également « pistoleros », au sein du groupe Los Solidarios, au début des années 20.

[31] Primo de Rivera arriva au pouvoir par un pronunciamiento (coup d’État militaire) en 1923 et abdiqua en 1930, peu avant l’avènement de la Seconde République.

[32] Il s’agit du mot d’ordre lancé lors de l’insurrection d’octobre 1934 dans les Asturies.

[33] On peut déjà mesurer toute l’importance que revêt le bâtiment du central téléphonique, dix mois avant les événements de mai 37.

[34] Burgos et Salamanque constitueront successivement le siège du gouvernement franquiste.

[35] La moitié ouest de l’Aragon sera donc occupée par les armées de Franco. C’est à la frontière qui sépare l’Aragon en deux que Orwell passera quelques mois au front, près de Saragosse, notamment.