Burnett Bolloten (1909-1987), journaliste britannique, nous livre dans La Guerre d’Espagne – Révolution et contre-révolution, le fruit de cinquante années de recherches durant lesquelles il a pu réunir et recouper les diverses sources disponibles. Il rencontra notamment plusieurs figures de ce conflit, comme Largo Caballero ou Buenaventura Durruti. Son ouvrage est donc un pré-requis indispensable pour qui veut appréhender les ressorts de cette révolution au-delà des lieux communs de l’histoire officielle, et au-delà des partis pris de l’historiographie libertaire.

Nous publions ici quelques passages de son chapitre consacré à la « Révolution à la campagne », afin de poser la question de la communisation dans un mouvement révolutionnaire, un processus qui avait déjà été enclenché bien avant les événements de juillet 1936 que nous avons abordé dans deux de nos précédentes publications[1].

Cette analyse sans concession de ce qui fut entrepris nous montre toute la puissance de l’auto-mouvement du prolétariat, mais aussi ses limites.

Le processus de collectivisation des terres et des moyens de production qui naît d’une action de classe spontanée, suite à l’impossible résolution de la question agraire et de la redistribution des terres par la voie républicaine[2], trouve ses racines dans le caractère insurrectionnel de l’histoire des luttes de classe en Espagne, issue notamment des communaux.

L’anarchisme fut la réponse contre-révolutionnaire à l’incandescence de ce nouveau prolétariat qui était passé rapidement en cette fin du 19ème siècle du statut de l’artisan ou du paysan parcellaire à celui de travailleur salarié (ce qui ne veut pas dire qu’ils le deviennent tous, avec la présence de nombreuses couches sociales aux intérêts divers dans la paysannerie), notamment à Barcelone et en Aragon.

Le terme de collectivisme employé par Bolloten renvoie justement à l’idéologie bakouniniste, qui est un mélange hybride : d’une part la compréhension de la nécessité de se réapproprier les moyens de production et, d’autre part, de l’effectuer à travers un mutuellisme corporatiste proudhonien.

Ainsi, et surtout du fait qu’il n’y ait pas encore à ce moment un prolétariat unifié qui comprend la nécessité de s’auto-abolir en tant que classe, l’on comprend pourquoi il y a des disparités marquantes entre les différentes communautés où certains abolissent l’argent, d’autres pas du tout, ou encore le conservent pour les échanges à l’extérieur du village.

Ce que nous devons en tirer comme leçon pour les combats qui s’annoncent pour demain est la question révolutionnaire de l’abolition de toutes les catégories qui font le Capital, dont font partie valeur d’échange et travail salarié[3].

Marx, dans sa critique du programme de Gotha (écrite en 1875), formule déjà la critique contre tous les proudhonismes (et néo-proudhonismes à venir !), à savoir, qu’on ne peut aboutir à une production visant à la satisfaction des besoins humains – et non de la demande solvable – si l’on conserve le principe même de la valeur de la marchandise, qui est le temps de travail contenu en celle-ci (à travers la critique des bons horaires notamment).

Pour compléter cette critique de l’anarchisme, rappelons ce contresens qui voudrait qu’il y ait un « syndicalisme révolutionnaire », et qui explique l’existence de l’expression « anarcho-syndicalisme ». Car comme le rappellent Munis et Péret dans leur texte « Les syndicats contre la révolution »[4], un syndicat ne pourra jamais être révolutionnaire car il s’intègre à l’État jusqu’à en devenir un instrument direct[5].

Enfin, la critique de l’État correspond également aux limites du mouvement anarchiste, basé sur le fait que l’abolition de celui-ci (par la volonté magique du décret !) reposerait ensuite sur un retour précapitaliste à des fédérations autonomes (comme l’État catalan par exemple), ceci ne réglant en rien les fondements de l’exploitation.

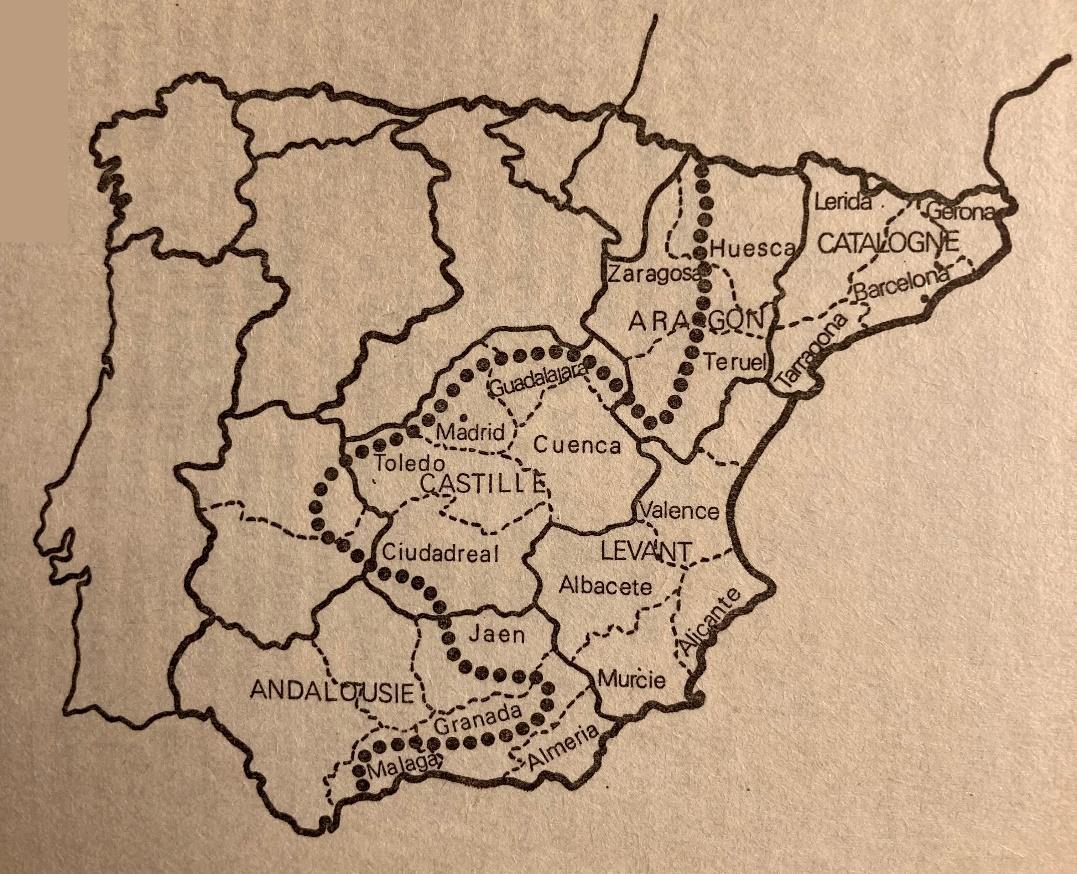

L’Espagne en juillet 1937

Les régions comptant le plus de collectivités agraires sont le Levant (900), l’Aragon (400) et la Castille (300).

Les régions comptant le plus de collectivités agraires sont le Levant (900), l’Aragon (400) et la Castille (300).

Si les cultivateurs s’alarmaient de voir cette généralisation rapide de la collectivisation des terres, pour les ouvriers agricoles inscrits à la CNT et à l’UGT[6], c’était le commencement d’une ère nouvelle. Les anarcho-syndicalistes, ces révolutionnaires traditionnels de l’Espagne qui furent les principaux instigateurs de la collectivisation des terres, y voyaient un des piliers de la révolution. Elle était un de leurs objectifs premiers et exerçait sur leurs esprits une véritable fascination. Selon eux, elle devait entraîner une augmentation du niveau de vie à la campagne grâce à la mécanisation et à l’application des découvertes agronomiques, protéger le paysan contre les caprices de la nature, les abus des intermédiaires et des usuriers, mais aussi l’élever sur le plan moral. « Les paysans qui ont compris les avantages de la collectivisation ou ceux qui possèdent une conscience révolutionnaire claire ont déjà commencé à la mettre en place (l’exploitation agricole collective) et doivent par tous les moyens essayer de convaincre ceux qui restent à la traîne. Nous ne pouvons admettre l’existence de petites propriétés […] car la propriété de la terre crée nécessairement une mentalité bourgeoise, calculatrice et égoïste, que nous voulons détruire à jamais. Nous voulons bâtir une Espagne nouvelle tant sur le plan matériel que sur le plan moral. Notre révolution sera économique et éthique », pouvait-on lire le 16 janvier 1937 dans Tierra y Libertad, l’organe de la FAI, qui exerçait une influence idéologique directe sur les syndicats affiliés à la CNT[7].

Le travail collectif, déclarait-on dans une autre publication de la FAI, abolit la haine, l’envie et l’égoïsme pour laisser place à « la solidarité et au respect mutuel, puisque tous ceux qui vivent dans une collectivité doivent se comporter les uns envers les autres comme s’ils faisaient partie d’une vaste famille. »[8]

[…]

Si les socialistes de l’UGT soutenaient un point de vue semblable, la raison fondamentale pour laquelle ils préconisaient la collectivisation des terres et s’opposaient au morcellement des grands domaines était la peur que les petits propriétaires représentent un jour un obstacle, voire une menace, pour le développement futur de la révolution[9]. « Collectivité… Collectivité… – disait un secrétaire local de la Fédération nationale des travailleurs de la terre (FNTT)[10]. C’est la seule façon d’aller de l’avant, car à ce stade, le morcellement est hors de question, puisque la terre n’est pas la même partout, et certaines récoltes peuvent être meilleures que d’autres, et cela nous conduirait à voir à nouveau des paysans malchanceux travailler dur et ne rien avoir à manger, tandis que d’autres, favorisés par le sort, vivraient à l’aise, et nous aurions encore des maîtres et des serviteurs. [11]» « Nous ne permettrons en aucune façon – déclarait le comité exécutif de la Fédération – de morceler ni de distribuer la terre, le bétail et l’outillage, car nous avons l’intention de collectiviser toutes les fermes saisies pour que le travail et les bénéfices soient équitablement répartis entre les familles de paysans. » Toutefois, en décembre 1936, le comité national de la Fédération décida que les adhérents qui s’opposaient à la collectivisation des grands domaines recevraient une parcelle individuelle proportionnelle au nombre de personnes qui devaient y travailler.

« Nous anarcho-syndicalistes – pouvait-on lire dans l’organe du mouvement de la jeunesse de la CNT et de la FAI -, avons compris dès le début que l’exploitation individuelle aurait pour conséquences directes l’apparition de grandes propriétés, la domination des chefs politiques locaux, l’exploitation de l’homme par l’homme, et enfin la restauration du système capitaliste. La CNT a refusé cela et elle a encouragé la création de collectivités industrielles et agricoles. »

Cette crainte qu’une nouvelle classe de riches propriétaires ne renaisse sur les cendres du passé si l’on encourageait l’exploitation individuelle de la terre était sans aucun doute une des causes de la détermination des partisans les plus acharnés de la collectivisation à s’assurer, de gré ou de force, l’adhésion des petits cultivateurs au système collectif. Il est cependant indéniable que la politique de la CNT, tout comme celle, moins radicale, de l’UGT, se voulaient, dans une certaine mesure, respectueuses de la petite propriété du petit agriculteur républicain.

« Je considère que le fondement de toute collectivité est le fait que ses membres y entrent volontairement – écrit Ricardo Zabalza, secrétaire général de la FNTT. Je préfère une collectivité petite et enthousiaste, formée par un groupe de travailleurs honnêtes et actifs, à une grande collectivité constituée de force par des paysans sans conviction qui la saboteraient de l’intérieur jusqu’à la faire échouer. Le premier chemin semble le plus long, mais l’exemple de la petite collectivité bien administrée convaincra l’ensemble des paysans dont l’esprit est profondément pratique et réaliste, tandis que le second finirait par discréditer la collectivisation à leurs yeux. » Néanmoins, aucune de ces organisations ne permettaient au fermier de posséder plus de terres qu’il n’était en mesure de cultiver sans l’aide d’une main d’œuvre salariée ni, en bien des cas, de disposer librement des surplus de sa récolte, car il était obligé de les remettre au comité dont il devait accepter les conditions[12] et, de plus, il était bien souvent contraint par divers moyens, comme on le verra plus loin dans ce chapitre, de se joindre aux collectivités. C’était particulièrement vrai dans les villages dominés par les anarcho-syndicalistes. En effet, si la Fédération nationale des travailleurs de la terre, socialiste, comptait dans ses rangs un nombre appréciable de petits propriétaires et de métayers qui étaient très peu ou absolument pas partisans de la collectivisation de la terre et avaient adhéré à l’organisation parce qu’elle leur offrait sa protection contre les politiciens, les propriétaires fonciers, les usuriers et les intermédiaires, les syndicats de paysans affiliés à la CNT, étaient, au début de la guerre, presque entièrement composés d’ouvriers agricoles et de paysans pauvres acquis à la doctrine anarchiste[13]. Pour eux, la collectivisation de la terre était la pierre angulaire du nouveau régime communiste anarchiste ou, comme on l’appelait, du « communisme libertaire », qui devait être établi au lendemain de la révolution – une résolution sur cette doctrine fut approuvée par le congrès extraordinaire de mai à Saragosse. Le communisme libertaire serait un régime « de fraternité humaine », s’efforçant de résoudre les problèmes économiques, sans que l’État ou la politique soit nécessaires, conformément à la fameuse formule, « De chacun selon ses forces, à chacun selon ses besoins », un régime sans classes, fondé sur les syndicats et communes autogérées, qui seraient unies en une confédération nationale, et où les moyens et de production et de distribution seraient détenus en commun.

Affiche du Comité National de la CNT

« Paysans ! La révolution, en plus de te donner la terre, te donnera des machines pour travailler. »

[…]

Il ne faut pas oublier que même si la majorité des membres de la CNT et de la FAI considéraient le communisme libertaire comme la finalité de leur action, certains anarchistes « individualistes », bien qu’opposés à l’existence d’un salariat, étaient d’avis qu’une société anarchiste ne devait pas se limiter à adopter un système particulier de production. « L’anarchie – écrit Federico Urales, l’une des grandes figures du libertarisme espagnol – doit impliquer l’existence d’une infinité de systèmes et de modes de vie libres de toute contrainte ; elle doit être comme un champ d’expérimentation pour toutes les catégories humaines. »

Bien qu’aucune discipline rigoureuse n’ait présidé à l’instauration d’un communisme libertaire, celle-ci s’effectua partout plus ou moins selon le même processus. Un comité CNT-FAI était mis sur pied dans chacune des localités où le nouveau régime était instauré. Ce comité était non seulement investi des pouvoirs législatifs et exécutif, mais il administrait également la justice. L’une de ses premières initiatives consistait à interdire le commerce privé, à mettre entre les mains de la collectivité les terres des riches, et parfois celles des pauvres, ainsi que les bâtiments agricoles, l’outillage, le bétail et les moyens de transport. À quelques rares exceptions près, les coiffeurs, les boulangers, les charpentiers, les cordonniers, les médecins, les dentistes, les enseignants, les forgerons et les tailleurs durent eux aussi s’intégrer au système collectif. Des stocks de vêtements, de nourriture et d’autres marchandises étaient emmagasinées dans un dépôt communal qui demeurait sous le contrôle du comité local, et les églises qui avaient échappées aux incendies étaient transformées en magasin, en réfectoire, en café, en atelier, en école, en garage ou en caserne. Au sein de certaines communautés, l’utilisation de l’argent fut supprimée pour les échanges internes, car pour les anarchistes « l’argent et le pouvoir sont des philtres diaboliques qui détruisent la fraternité et transforment l’homme en loup, en l’ennemi le plus féroce et le plus acharné de ses semblables ». « Ici, à Fraga (petite ville aragonaise), s’il prend à quelqu’un la fantaisie de jeter des billets de 1 000 pesetas dans la rue, personne n’y prêtera attention. Rockefeller[14], si vous venez à Fraga avec tout votre compte en banque, vous ne pourriez même pas vous payer une tasse de café. L’argent, votre serviteur et votre Dieu, a été chassé de notre ville et le peuple est heureux », pouvait-on lire dans un périodique libertaire. Une autre publication rapportait : « Les femmes et les hommes qui attaquaient les couvents (à Barcelone) brûlaient tout ce qu’ils trouvaient, même l’argent. Je ne suis pas près d’oublier ce rude travailleur qui me montra avec orgueil, un morceau de billet de 1 000 pesetas brûlé ! » Dans les communautés libertaires où l’argent avait été aboli, les travailleurs recevaient, en guise de salaire, des bons dont la valeur dépendait de l’importance de leur famille. « Ce qui caractérise la plupart des collectivités de la CNT – notait un observateur étranger – c’est l’instauration d’un salaire familial. Ce sont les besoins des membres de la collectivité qui déterminent le montant de leur rétribution et non la quantité de travail fournie par chaque ouvrier. » S’ils étaient abondants, les aliments produits sur place tels que le pain, le vin ou l’huile d’olive étaient distribués gratuitement, tandis que l’on pouvait se procurer les autres marchandises au moyen de bons au dépôt communal. Les excédents de production étaient échangés avec les autres villes et les autres villages anarchistes, l’argent n’était utilisé que pour les transactions avec les communautés qui n’avaient pas encore adopté le nouveau système.

[…]

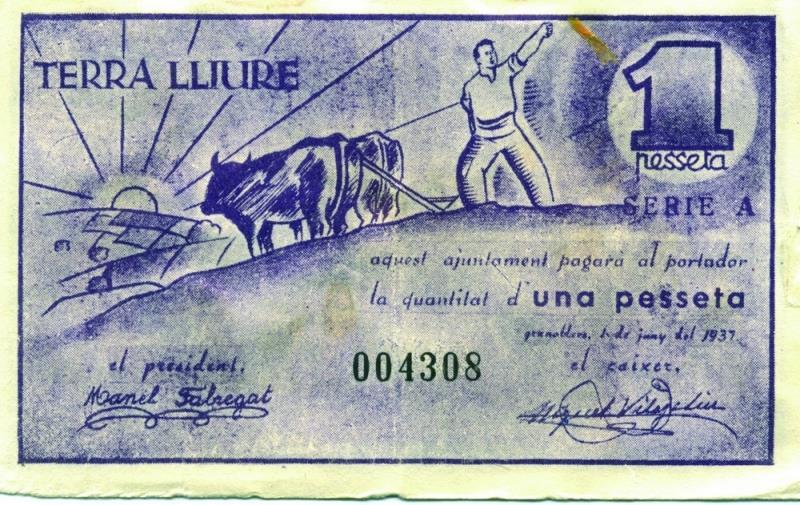

Quelques exemples de monnaies locales, émises par des collectivités

Billet émis par le conseil municipal CNT/UGT du village d’Alcañiz, en Aragon.

Collectivité libre CNT-FAI de Naval, en Aragon.

Collectivité locale de Catalogne.

On peut lire : « La mairie paiera au porteur de ce billet la valeur d’une peseta. »

Il y avait dans presque toutes les régions aux mains des antifranquistes d’ardents révolutionnaires qui, exaltés par les progrès initiaux du mouvement de collectivisation dans les villages – se traduisant aussi bien sous la forme d’un communisme libertaire englobant effectivement tous les domaines que sous une forme plus restreinte limitée à l’agriculture – continuaient à le faire progresser avec une énergie violente. Ils avaient foi en la grandeur et en l’équité de leur mission et étaient décidés à l’accomplir partout où ils le pourraient et sans différer :

« Nous sommes en pleine révolution – déclarait un farouche libertaire – et nous devons briser toutes les chaînes qui nous assujettissent. Quand le ferons nous, si ce n’est maintenant ?

Il faut aller vers la révolution totale et l’expropriation totale. Ce n’est pas le moment de dormir, mais de reconstruire. Quand nos camarades reviendront du front, que diront-ils si nous avons dormi ? Si l’ouvrier espagnol n’est pas capable d’édifier sa propre liberté, l’État reviendra pour rétablir l’autorité du gouvernement et détruire peu à peu les conquêtes obtenues au prix de tant de sacrifices et de tant d’actions héroïques.

L’arrière doit agir avec force et fermeté afin que le sang du prolétariat espagnol ne soit pas versé pour rien. Nous ne pouvons pas être un instrument de la bourgeoisie. Nous devons accomplir notre révolution, notre propre révolution, en expropriant, en expropriant encore et encore les propriétaires fonciers et tous ceux qui sabotent nos aspirations.[15] »

Au cours d’un congrès réunissant les délégués des fermes collectives d’Aragon, l’un d’eux déclara que la collectivisation devait être introduite dans tous les domaines et qu’il ne fallait pas suivre l’exemple des villages qui ne l’avaient que partiellement adoptée. Cette déclaration est caractéristique de l’état d’esprit de milliers de fervents partisans de la collectivisation de la terre qui ne craignaient nullement de s’attirer l’inimité des petits propriétaires et des métayers, pour qui le droit d’exploiter la terre était inaliénable. Ils avaient le pouvoir entre leurs mains et ne prêtaient aucune attention aux mises en gardes réitérées de leurs dirigeants, comme, par exemple, celle qui fut adressée au congrès des syndicats de paysans de la CNT de Catalogne, les avertissant que la mise en place de la collectivisation intégrale risquait de s’exposer à « un échec car elle se heurte à l’amour, à l’attachement profond que les paysans éprouvent pour cette terre, qui leur a coûté tant de sacrifices », comme le dit Ramon Porté, délégué de la province de Tarragone et membre du comité régional de la CNT de Catalogne, dans un discours où il rappelle que d’autres auditeurs ont formulé des avertissements semblables[16].

[…]

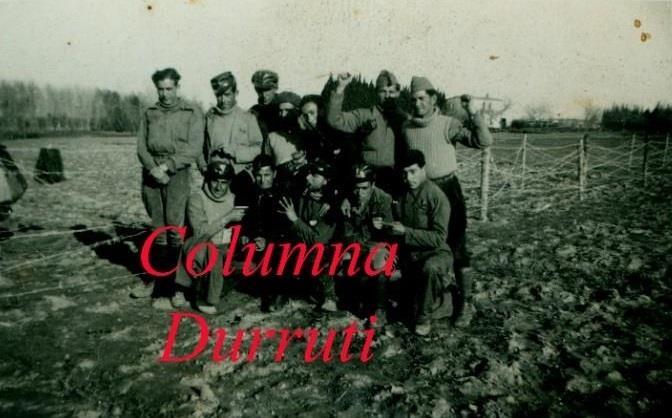

S’il est vrai que la collectivisation rurale concernait en Aragon plus de 70 % de la population dans la zone contrôlée par la gauche[17], et que parmi les 450 collectivités de la région, beaucoup s’étaient librement créées, il ne faut pas oublier que ce singulier développement de la collectivisation était dû dans une certaine mesure à la présence de miliciens originaires de la région voisine de Catalogne, dont l’immense majorité faisait partie de la CNT et de la FAI. Il ne pouvait pas en être autrement car après la défaite de l’insurrection militaire à Barcelone[18], ils étaient venus en Aragon, non seulement pour continuer la lutte contre les forces du général Franco qui occupaient une partie importante de la région, mais également pour diffuser la révolution. « Nous faisons la guerre et la révolution en même temps – déclarait Buenaventura Durruti, un des principaux dirigeants du mouvement libertaire, qui commandait une colonne de miliciens de la CNT-FAI sur le front aragonais. Ce n’est pas uniquement à Barcelone que l’on prend des mesures révolutionnaires destinées à l’arrière, car de là, elles s’étendent jusqu’au front. Chaque village que nous conquérons commence à se développer de manière révolutionnaire.[19] » « Notre devoir à nous miliciens est de réveiller chez ces gens un esprit engourdi par la tyrannie séculaire, de leur montrer le chemin de la vie authentique, et cette mission exige de nous plus qu’un acte de présence dans ce village – déclarait un journal de la CNT à propos du village de Falerte. Il nous faut entreprendre la conversion idéologique de ces humbles villageois.[20] » A propos du village de Bujaraloz, on pouvait lire dans un autre journal de la CNT : « Le changement est radical. Ce sont les paysans qui en ont pris l’initiative, et ils ont été affermis dans leur résolution quelques jours par la première colonne de volontaires catalans, la Durruti, qui se rendant à Saragosse, est passée dans le village ; l’exemple de ces hommes qui allaient au combat donna une nouvelle impulsion à leur ardeur révolutionnaire. »

Une partie de la colonne Durruti en 1936, sur le front d’Aragon.

C’est pourquoi, dans les communautés occupées par les miliciens de la CNT-FAI, le sort des propriétaires exploitants et des métayers était fixé d’avance ; car bien que l’on réunît généralement la population pour qu’elle décidât de l’établissement du système collectif, on votait toujours par acclamation et la présence de miliciens en armes ne manquait jamais d’inspirer le respect et la crainte à tous les opposants. Même s’ils n’étaient pas obligés d’adhérer au système collectiviste, la vie était plus difficile pour les récalcitrants ; il leur était interdit d’employer de la main d’œuvre salariée et de disposer librement de leur récolte, comme nous l’avons déjà dit, mais on leur refusait aussi tous les avantages réservés aux membres de la communauté. Cela se traduisait dans la pratique par une interdiction de se rendre à la boutique collectivisée du coiffeur, d’utiliser les fours de la boulangerie communale et l’outillage des fermes collectivisées, d’emprunter les moyens de transport et de se procurer des denrées alimentaires dans les magasins communaux ou dans les boutiques collectivisées. En outre, le métayer qui, après l’exécution ou la fuite du propriétaire ou de l’intendant des terres qu’il cultivait, s’était cru libéré de l’obligation d’en payer le loyer, était bien souvent contraint de continuer à la verser au comité du village. Toutes ces mesures se révélèrent presque aussi convaincantes que la crosse d’un fusil et obligèrent finalement, dans de nombreux villages, les petits propriétaires et les métayers à se dessaisir de leurs terres et de leurs autres biens au profit de la collectivité.

[…]

On pouvait lire dans l’organe de la CNT, Solidaridad Obrera (10 septembre 1936), à propos de la riche Catalogne, région où la masse des paysans était composée de petits propriétaires ou de métayers : « On a commis dans la campagne catalane certains abus qui, selon nous, ont été contre-productifs. Nous savons que certains éléments irresponsables ont effrayé les petits cultivateurs qui, jusqu’ici, manifestent une certaine apathie dans leur travail quotidien. » Peu de temps après, Joan Peiro, une des grandes figures de la CNT, écrivait à propos de cette région :

« Peut-on croire qu’en commettant des actes de violence, on éveillera chez nos paysans un intérêt ou une attirance pour la socialisation, ou qu’en les terrorisant de cette façon, ils acquerront cet esprit révolutionnaire qui règne dans les villes ? La gravité de l’erreur qu’on est en train de commettre m’enjoint de parler sans détours. De nombreux révolutionnaires originaires de divers endroits de la Catalogne après avoir conquis leur ville respective, ont voulu conquérir la campagne, la paysannerie.

Ont-ils tenté d’y parvenir en faisant comprendre aux paysans que l’heure était venue pour eux de se libérer de l’exploitation dont ils étaient victimes depuis des siècles ? Eh bien, non ! Ont-ils alors tenté d’introduire à la campagne l’esprit et la morale révolutionnaire et d’en faire prendre conscience au paysan et au petit propriétaire ? Non plus. Quand ils sont arrivés à la campagne, apportant avec eux la torche de la révolution, ils ont commencé par enlever au paysan tout moyen de défense et après cela, ils lui ont volé jusqu’à sa chemise.

Si vous allez aujourd’hui dans certains lieux de Catalogne pour parler au paysan de la révolution, il vous dira qu’il n’a pas confiance en vous, il vous dira que les émissaires de la révolution ont déjà parcouru la campagne. Pour la libérer ? Non. Ils sont venus pour voler ceux qui au fil des ans, au cours des siècles ont été volés par ceux-là mêmes que la révolution vient de vaincre.[21] »

Obliger un individu à s’intégrer à une collectivité par quelque moyen que ce soit était bien sûr contraire à l’esprit de l’anarchisme. L’italien Errico Malatesta, dont les écrits ont fortement influencé le mouvement libertaire espagnol, déclarait en 1929 : « Certains peuvent opter pour le communisme, l’individualisme, le collectivisme ou pour tout autre système imaginable et par la propagande et l’exemple travailler au triomphe de leurs idées, mais il est indispensable de se garder d’affirmer, sous peine d’un désastre inévitable, qu’il n’est d’autre système que le sien, qu’il est le seul à être infaillible et valable pour tous les hommes, indépendamment de l’endroit et de l’époque, et qu’on doit le faire triompher par d’autres moyens que la persuasion découlant des leçons de l’expérience. » Et il écrivait dans Umanita Nuova : « La révolution a un but. Elle est nécessaire pour détruire la violence des gouvernements et des privilégiés ; mais une société libre ne peut se former qu’en évoluant librement. Et les anarchistes doivent veiller sur cette révolution qui sera constamment menacée tant qu’il y aura des hommes avides de pouvoir et de privilèges. » Cependant, même cette surveillance impliquait, si elle se voulait opérante, l’existence de forces armées, d’éléments d’autorité et de coercition. De fait, au cours de la révolution espagnole, qui fut la première grande révolution sociale après que ces lignes eurent été écrites, la CNT et la FAI créèrent une force armée qui protégea les collectivités et servit à étendre le système collectif. Le fait que ces méthodes répugnaient à certains dirigeant anarchistes fait ressortir le profond écart qui sépare la doctrine de la pratique.

[…]

Ce n’est pas la première fois que les anarchistes espagnols agissaient en contradiction avec leurs principes. « Le 18 janvier 1932, des groupes de la FAI déclenchaient une insurrection dans le bassin minier du haut Llobregat et du Cardoner où les conditions de travail étaient déplorables et les ouvriers durement exploités. A Berga, Cardona, Figols, Sallent, Suria, le communisme libertaire fut « proclamé ». Mais le mouvement ne se répandit pas en dehors de cette partie de la Catalogne, ce qui permit au gouvernement de le contenir facilement au bout de cinq jours. Dans toutes les localités où les libertaires eurent la situation en main durant quelques instants et tentèrent de faire la révolution sociale, ils se mirent en contradiction avec eux-mêmes. Voulant abolir les lois, instaurer une société sans autorité et sans contrainte, donner libre cours à la spontanéité créatrice des masses, ils furent en fait obligés de constituer des comités exécutifs chargés de maintenir l’ordre et de surveiller les mécontents ou les opposants ; ils imposèrent leur domination par la force et au moyen de véritables décrets pudiquement appelés « proclamations[22] ». Loin de réaliser l ‘ « Anarchie », les meneurs révolutionnaires, armés et pourvus de dynamite, établirent ce que l’on pourrait qualifier de « dictature du prolétariat » sans tenir aucun compte de l’avis des paysans ou des petits-bourgeois », écrit l’historien libertaire César M. Lorenzo.[23]

Mais malgré les écarts entre la doctrine et la pratique qui apparurent dès que les anarchistes espagnols ont été confrontés aux réalités du pouvoir, on ne soulignera jamais assez qu’en dépit des nombreux cas de violence, la révolution de juillet 1936 s’est distinguée de toutes les autres par l’ampleur et la relative spontanéité de son mouvement collectiviste et par sa promesse de renouveau moral et spirituel. Aucun mouvement spontané de ce type ne s’était encore jamais produit. « Comme nul autre mouvement social dans l’histoire moderne de l’Europe – écrit Georges Esenwein – le mouvement collectiviste a tenté, à une très large échelle, de triompher de l’appauvrissement non seulement matériel, mais aussi spirituel, qui touchait des millions de vies. Ainsi, l’un des traits essentiels de la plupart des collectivités était un très fort sens de la solidarité sociale : pour la première fois, des programmes furent mis en place pour apporter aide et soins médicaux aux orphelins, aux veuves, aux infirmes et de manière générale, à toutes les personnes dans le besoin. L’éducation était une autre priorité, l’une des premières décisions des collectivités ayant été de créer des écoles, notamment dans les hameaux isolés où depuis des siècles, les gens avaient été privés du droit fondamental à l’éducation. »

Quoi qu’on pense de la dimension impraticable ou naïve de la collectivisation en tant que solution aux problèmes agricoles de l’Espagne dans le monde moderne, cet épisode n’en reste pas moins une expérimentation unique qui, selon les termes de George Woodcock, l’un des historiens de l’anarchisme les plus indiscutés, « ne peut être ignorée lorsqu’on fait le bilan des tentatives anarchistes de découvrir une façon de vivre en communauté libre et pacifiée ».

À ce stade, il est essentiel de souligner que pour comprendre les complexités des luttes intestines qui ont déchiré la gauche pendant la guerre civile, il faut avant tout reconnaître l’ampleur et la profondeur de la révolution sociale et le fait que la République de 1931 cessa d’exister non pas en avril 1939, avec la victoire du général Franco, mais en juillet 1936, lorsque la rébellion militaire et la révolution sociale ont réduit le régime en cendres.

Madrid, en juillet 1936 : les registres des biens immobiliers brûlent.

[1] Durant les mois de mai et juin 1936, le ministère du Travail n’enregistra pas moins de 192 grèves à la campagne, autant que pour toute l’année 1932. Mais le record revient au secteur de l’industrie, avec 719 grèves, plus qu’au cours de l’année 1935. L’occupation des terres par les paysans commença déjà au mois de mars, dans plusieurs provinces.

[2] « La loi agraire [prévue dans le programme du Front populaire] prévoyant de distribuer des terres à 50 000 paysans par an, [les leaders paysans] ont calculé qu’il faudrait vingt ans pour en distribuer à un million et plus d’un siècle pour en donner à tous. Conscients de la situation, les paysans occupent la terre. »

Paul Nizan, dans l’International Press Correspondence, 1er août 1936

[3] « Le Capital se définit historiquement, non pas par les modes d’appropriation privée ou étatique qui organisent le procès de l’exploitation, mais par le fait que l’on y rencontre les catégories essentielles qui font que le Capital peut exister : échange, argent, production marchande, salariat, État… »

Groupe Guerre de Classe, Ce qui nous distingue

http://guerredeclasse.fr/a-propos/

[4] Texte présent sur notre site : http://guerredeclasse.fr/2018/11/19/les-syndicats-contre-la-revolution/

[5] La suite des événements permettra à nouveau de le vérifier par l’entrée des ministres de la CNT au gouvernement.

[6] Les relations entre ces deux centrales syndicales varièrent au gré des années. Alliées durant la seconde moitié des années 1910, elles prirent deux directions opposées pendant la dictature de Primo de Rivera (1921-1930) : la CNT prôna plutôt une politique de confrontation, tandis que l’UGT adopta une attitude collaborationniste avec le régime.

[7] La création de la Fédération Anarchiste Ibérique à partir d’une scission au sein de la CNT, en tant qu’organisation soi-disant révolutionnaire, correspond à une manœuvre qui permit de donner à l’anarchisme une apparence plus radicale, afin d’embrigader au mieux le prolétariat réfractaire dans cette idéologie avant-gardiste qui, rappelons-le, est par essence contre-révolutionnaire.

[8] On a là une confirmation du lien entre le besoin égoïste et l’existence d’une catégorie économique transitoire – l’argent – où le premier découle de la seconde. Ceci est déjà préfiguré par Marx et Engels dans les Manuscrits de 1844, L’Idéologie allemande et l’Introduction à la Critique de l’économie politique de 1857.

[9] Craintes des petites propriétaires qui sera exploitée par le Parti « Communiste » Espagnol inféodé à Moscou dans sa stratégie pour s’accaparer l’appareil d’État, encore partagé avant les événements de mai 1937 entre plusieurs fractions de la classe capitaliste.

[10] La FNTT faisait partie intégrante de l’UGT.

[11] Cette remarque pose justement les limites du processus en Espagne et le fait que la communisation pour être intégrale, devra abolir toutes les catégories qui font le mode de production capitaliste. L’iniquité entre les producteurs positionnée par ce syndicaliste vient du fait que l’échange marchand n’est pas totalement aboli.

[12] Gaston Leval, le célèbre anarchiste français écrit à propos du village de Calanda : « On accorda un minimum de libertés aux individualistes. Ils pouvaient posséder la terre, puisque tel était leur désir, mais il leur était impossible de faire du commerce avec le fruit de leur travail. Ils ne pouvaient ni spéculer, ni faire de concurrence déloyale à la collectivité naissante. »

[13] Ce tableau sociologique des différentes couches qui adhérent à des syndicats en fonction de leurs intérêts, montre bien que le prolétariat n’est pas encore unifié en Espagne, et encore moins internationalement.

[14] John D. Rockefeller était, à l’époque, l’homme le plus riche du monde.

[15] Cette déclaration du 26 août 1936 publiée dans Solidaridad Obrera est d’une redoutable clairvoyance au regard de ce qui advint par la suite. Nous aurons par la suite des publications qui traiteront du retour en force de l’État et de ses conséquences… qui mèneront aux événements de mai 37 !

[16] Cette inquiétude des petits paysans parcellaires sera exploitée par le P«C»E à travers la création du syndicat de la Fédération Provinciale Paysanne qui représentera leurs intérêts (comme ils le firent également dans les villes pour les commerçants et artisans) pour l’aider à accéder au sommet de l’appareil d’État. En appliquant une politique protectrice pour les couches moyennes, les stalinistes furent en somme des applicateurs zélés de la doctrine proudhonienne !

[17] C’est-à-dire, dans la zone républicaine.

[18] Voir nos deux précédentes publications à ce propos :

http://guerredeclasse.fr/2022/07/19/linsurrection-victorieuse-de-juillet-1936/

http://guerredeclasse.fr/2022/07/27/le-19-juillet-1936-g-munis/

[19] Nous verrons dans les publications suivantes que cette déclaration pleine de sens de Durruti sera prise à contre-pied par la sacro-sainte alliance républicaine par son fameux « D’abord gagner la guerre ».

[20] Voici ici une des limites de l’importation de la révolution empreinte d’idéologie avant-gardiste.

[21] La figure de Joan Peiro est une bonne illustration de toute la contradiction d’un personnage qui, ayant souffert de l’injustice ancestrale des régimes réactionnaires du capitalisme, ne pouvait tolérer des abus au nom de la « justice révolutionnaire », et qui fut par la suite nommé ministre de l’industrie de novembre 1936 à mai 1937…

[22] Rappelons ici les limites de l’anarchisme s’imaginant pouvoir abolir l’État par des promulgations de décrets avec la célèbre anecdote de Marx à propos de Bakounine :

« Le 28 septembre, jour de son arrivée, le peuple s’était emparé de l’Hôtel de ville. Bakounine s’y installa : alors arriva le moment critique, le moment attendu depuis bien des années, où Bakounine put accomplir l’acte le plus révolutionnaire que le monde ait jamais vu – il déclara l’abolition de l’État. Mais l’État, sous la forme et l’espèce de deux compagnies de gardes nationaux bourgeois, entra par une porte qu’on avait oubliée de garder, balaya la salle et fit reprendre à la hâte le chemin de Genève à Bakounine. » K. Marx – L’Alliance de la Démocratie Socialiste et l’A.I.T. (1873)

[23] Afin de tout de même nuancer ce propos tenu par le dénommé Lorenzo, il est bon de savoir qu’il est le fils de Horacio M.Prieto, secrétaire en 1936 du comité national de la CNT, qui eut de sérieux différends avec la FAI (il fut incité à démissionner le 18 novembre), car voulant adopter une politique plus conciliatrice avec les autres forces politiques.